发布时间:2025-09-24编辑:无线充模块浏览:0次

当您将手机轻轻放置在充电板上便能自动开始蓄电时,这种看似神奇的操作背后蕴含着严谨的科学原理与精密的技术实现。这一过程的核心在于电磁感应现象的应用,其本质是将电能转化为磁场再还原为电能的能量传递方式。

一、无线充电的物理基础:从法拉第到现代科技

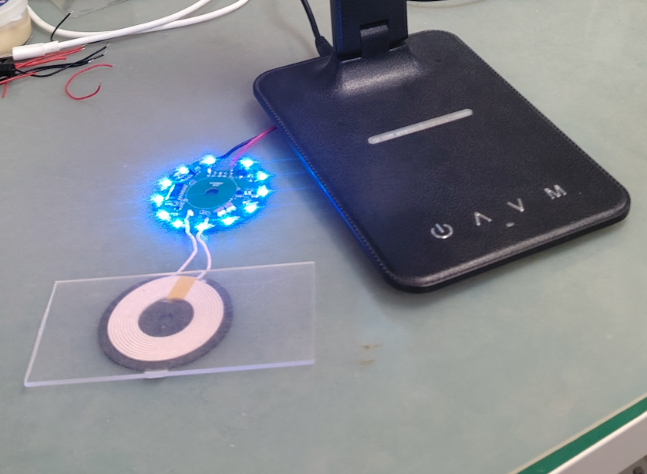

根据迈克尔·法拉第发现的电磁感应定律,变化的磁场会促使导体内部产生电流。在无线充电系统中,发射端(如充电板)通过高频交流电驱动线圈生成剧烈波动的交变磁场,而接收端的线圈则像捕捉波浪的渔网般截获这些能量波纹。这个过程类似于传统变压器的工作模式——只不过铁芯被空气取代,实现了无接触的能量传输。例如,Qi标准的设备通常以110-205kHz频率运行,确保高效稳定的能量耦合。

具体而言,充电器内部的控制器先将市电转换为特定频率的交流电输送至发射线圈(Tx Coil),依据奥斯特定律形成动态磁场;当手机靠近时,内置的接收线圈(Rx Coil)因切割磁感线而激发出微弱的交流电信号。随后经过整流滤波和电压调节,最终输出适配电池需求的直流电源。这一整套流程犹如无形的能量桥梁,让电流跨越物理间隙完成使命。

二、硬件门槛:并非所有设备都能参与这场舞会

要实现上述魔法般的效果,手机必须配备三大关键组件:首先是嵌入主板或后壳内的接收线圈,它如同天线般负责捕获空气中的电磁能;其次是专用的控制芯片,承担着能量管理、协议协商及安全监控等重任;最后还需软件层面的协同配合,包括操作系统对充电状态的识别与优化算法的支持。三者缺一不可,共同构成无线充电功能的硬件基石。

目前市场上主流中高端机型自2018年起已逐步标配该技术,但部分追求极致轻薄或成本控制的低端产品仍依赖有线连接。对于不支持原生功能的旧款手机,可通过外接带有接收模块的保护壳/贴片实现“后天改造”,不过此类方案可能因额外损耗导致效率下降,且体积增大影响便携性。

三、技术演进下的体验升级与局限突破

随着功率密度的提升和异物检测技术的成熟,现代无线充电已突破早期“慢充”“发热严重”的认知误区。例如多线圈阵列设计扩大了有效充电区域范围,允许用户在一定偏移角度下依然保持高效传输;智能功率分配机制则能动态调整输出强度,兼顾速度与安全性。然而金属物品误入磁场引发的涡流损耗问题仍是行业亟待解决的挑战之一。

值得注意的是,不同厂商采用的私有协议可能导致兼容性差异,消费者在选择配件时需留意认证标识。未来随着磁共振等新型技术的商用化,远距离无线供电或许将成为现实,彻底解放人们的桌面空间。

四、日常应用中的科学思维启示

这项技术的普及不仅改变了我们的生活习惯,更折射出物理学在生活中的广泛应用价值。当我们享受着“随手一放即可充电”的便利时,实则是在体验百年前科学家预言的能量传递方式。从实验室到量产产品的转化过程证明,基础研究的突破往往能催生颠覆性的创新应用。

当然,任何先进技术都有其边界条件:金属障碍物会显著降低传输效率,过厚的保护壳也可能阻碍磁场穿透。了解这些原理有助于用户优化使用场景,比如移除手机壳以提高充电速度,或是避免将钥匙等金属物体置于充电器附近。

在这个万物互联的时代,无线充电作为物联网设备供能的重要方式之一,正悄然重塑着人机交互的逻辑。它既是对经典电磁理论的实践检验,也是消费电子领域持续创新的缩影。随着材料科学与电力电子技术的进步,我们有理由期待更高效、更灵活的能量获取方式将不断涌现,为智能生活注入新的可能。

上一篇:无线充电技术原理 电磁感应

下一篇:没有了

二维码扫一扫

二维码扫一扫

诺芯盛备案号:粤ICP备2022029173号-3 热销型号:20w无线充电模块 车载无线充电模块 鼠标无线充电模块 充电宝无线充二合一模块