发布时间:2025-09-23编辑:无线充模块浏览:0次

无线充电技术如今已成为智能手机、智能手表等电子设备的标配功能,但它的背后究竟隐藏着怎样的科学原理?为何我们总觉得无线充电比有线充电慢且发热更明显?这一切都与电磁场的魔法和能量转换的损耗息息相关。

电磁感应:看不见的能量桥梁

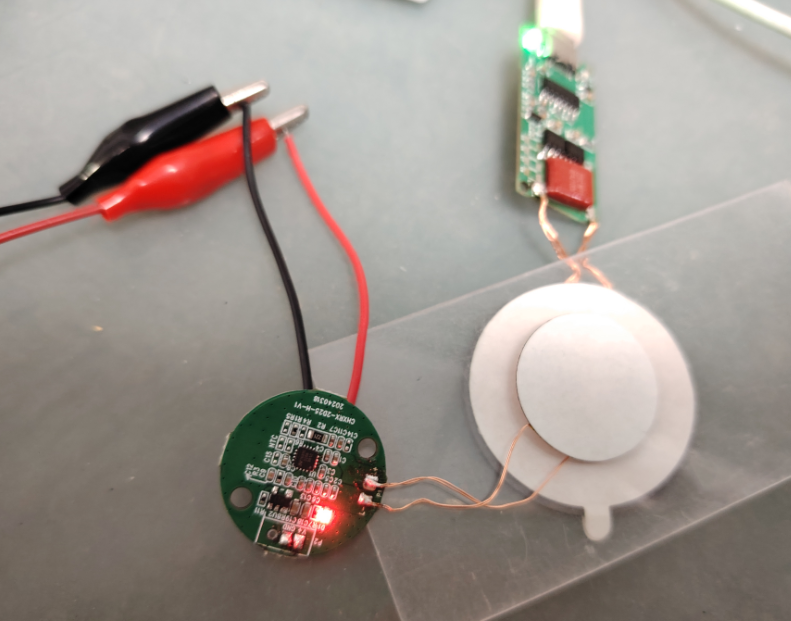

当我们将手机放在充电板上时,能量传递的奥秘始于一个多世纪前发现的物理定律——电磁感应。简单来说,充电板内部的发射线圈(TX)接入交流电源后,会产生不断变化的磁场,就像隐形的波浪在空气中起伏。而手机背部的接收线圈(RX)一旦进入这个磁场范围,就会像“捕获海浪的渔网”一样,将磁能转化为电流。这一过程无需任何物理接触,核心依赖的是磁场与导体的“默契配合”:变化的磁场迫使导体内部电子定向移动,从而形成电流。主流技术如Qi标准的工作频率在110-205kHz之间,相当于磁场每秒波动数十万次,为设备持续供电。

从交流到直流:电能的“精加工”之旅

接收线圈捕获的电流并非直接可用。由于磁场产生的是交流电(AC),而手机电池需要稳定的直流电(DC),接收端还需经过“整流滤波”的工序——类似于将粗糙的矿石提炼成纯净的金属。整流电路先将交变电流“掰直”,再通过滤波消除波动,最终输出平滑的直流电为电池充电。这一环节虽不起眼,却直接影响充电效率。若设计不佳,部分能量会以热量的形式散失,这也是无线充电时手机背部微热的原因之一。

效率之争:为何无线充电总在“打折”?

与有线充电高达90%以上的能量转换效率相比,无线充电通常只能达到70%-80%。这20%左右的差距如同“能量税”,主要损耗在三个环节:

磁场逃逸:发射线圈产生的磁场无法被接收线圈完全捕获,部分能量会扩散到周围空间;

电阻发热:线圈和电路中的电阻会消耗电能并转化为热量,尤其在高压快充时更明显;

跨界转换:交流变直流的过程必然伴随能量损失,如同翻译过程中的信息损耗。

高功率无线充电(如15W或20W)虽缩短了充电时间,但发热问题也随之加剧。这就像用更粗的水管快速注水,但水管摩擦产生的热量也会更多。

未来突破点:效率与体验的平衡术

提升无线充电效率的研究从未停止。例如,通过精确控制线圈对齐(如磁共振技术)可减少磁场逃逸;采用氮化镓(GaN)等低电阻材料能降低发热;而动态调频技术可优化不同功率下的能量传输稳定性。不过,技术改进还需兼顾安全标准与成本——毕竟用户既想要“放下即充”的便捷,也不愿为过高的价格或烫手的设备买单。

无线充电的终极理想或许是“无感化”:就像Wi-Fi让网络连接隐形一样,电能传输也将彻底摆脱线的束缚。但在那之前,理解其原理与局限,或许能让我们更理性地看待充电器上的那一缕微温。

上一篇:无线充电器手机发烫是什么原因

下一篇:没有了

二维码扫一扫

二维码扫一扫

诺芯盛备案号:粤ICP备2022029173号-3 热销型号:20w无线充电模块 车载无线充电模块 鼠标无线充电模块 充电宝无线充二合一模块