发布时间:2025-09-23编辑:无线充模块浏览:0次

无线充电技术虽带来便捷,但伴随而来的手机发烫问题常令用户困扰。这种现象背后涉及复杂的物理机制与产品设计逻辑,以下从多个维度展开深度解析:

能量转换损耗的本质矛盾

无线充电依赖电磁感应原理传递电能,其核心瓶颈在于能量转化效率不足。据行业数据显示,该过程约有30%-40%的电能直接转化为热能,相较传统有线充电(损耗约10%-20%)高出近一倍。这如同将水流导入布满孔隙的管道——每输送一份动能,就有相当比例因摩擦生热而消散。尤其在高功率快充场景下(如15W以上),电流强度激增导致单位时间内产生的热量呈指数级增长,形成“能量瀑布”般的热堆积效应。

硬件设计的双刃剑效应

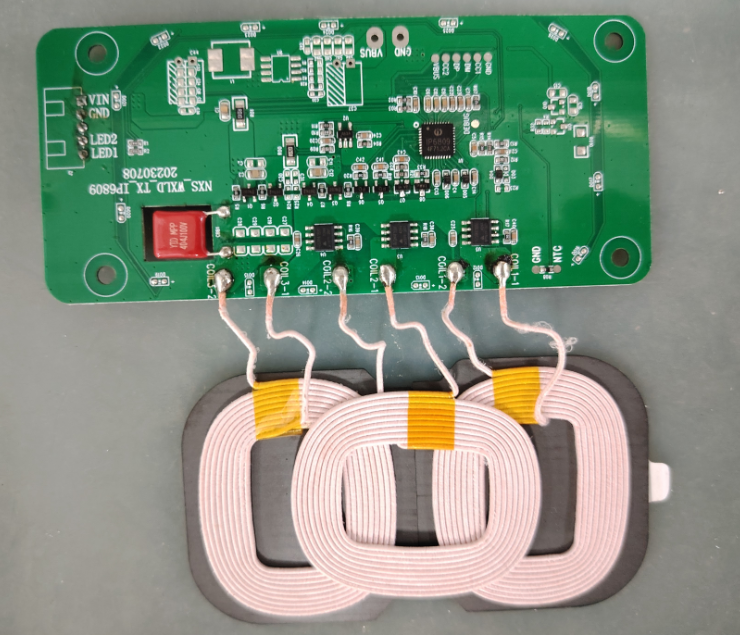

线圈作为无线充电的核心组件,既是能量传输通道也是主要发热源。当交流电通过漆包铜线绕制的环形结构时,材料本身的电阻特性必然引发焦耳热效应。劣质产品采用细径导线或低纯度合金材质,相当于在电路中嵌入微型熔炉;即便原装配件,若长期处于过载状态(如边充边玩大型游戏),也会因持续大电流冲击加速金属疲劳,最终演变为移动式暖手宝。此时若搭配导热性差的塑料外壳,热量便如被困笼中的野兽般无处宣泄。

散热系统的生死时速较量

优秀设计方案会融入主动/被动复合散热方案:铝合金底座如同高效散热器,快速导出基底热量;石墨烯涂层则像隐形导热网,将局部高温均匀分散至整个表面;部分高端机型甚至配备微型涡轮风扇,构建微型风洞实现强制对流。反观低成本方案往往省略这些防护措施,导致热量在密闭空间内恶性循环。例如将手机置于厚硅胶保护套内充电,无异于给发烧的病人裹上棉被,双重阻碍使内部温度飙升至危险阈值。

使用习惯的蝴蝶效应

日常操作中的细微差异可能造成显著温差:横屏追剧时机身平躺桌面,空气流通面积最大;竖屏刷短视频则因屏幕遮挡形成气流盲区。更危险的是将设备置于柔软床褥或绒面材质上充电,这类环境如同天然保温箱,严重阻碍自然散热。实验表明,在夏季露天停车场环境下,车载无线充电器的表面温度可在半小时内突破60℃,足以煎熟一枚鸡蛋。此时若继续强行充电,不仅影响电池寿命,更存在安全隐患。

适配性的隐形战场

非原厂配件引发的兼容性问题犹如暗礁威胁航行安全。第三方充电器若未精准匹配手机接收线圈的工作频率,会产生谐波干扰导致额外能耗;功率档位设置不合理时(如用大功率座充给低端机型供电),过剩电流会转化为过量热能。这种不匹配就像用消防水龙头给茶杯注水,看似澎湃实则破坏性极强。即便是官方认证产品,也可能因长期使用导致磁芯老化、电容衰减,逐渐丧失最初的温控性能。

面对这些挑战,消费者可通过定期清理充电面板灰尘、避免极端环境下使用、选择带智能温控功能的充电设备等方式缓解发热现象。制造商则需在材料科学(如开发纳米级超导材料)、结构设计(优化气道布局)、智能算法(动态调节输出功率)等领域持续创新,方能在能量密度与散热效率间找到黄金平衡点。毕竟,真正的科技温度不应灼伤用户的手掌,而应温暖数字生活的每个角落。

上一篇:无线充电器发烫很厉害怎么回事

下一篇:没有了

二维码扫一扫

二维码扫一扫

诺芯盛备案号:粤ICP备2022029173号-3 热销型号:20w无线充电模块 车载无线充电模块 鼠标无线充电模块 充电宝无线充二合一模块