发布时间:2025-08-26编辑:无线充模块浏览:0次

无线充电技术作为现代科技的重要突破,正悄然改变着人们的生活方式。其核心原理与电磁感应密切相关,但又在实际应用中衍生出不同的实现方式。让我们通过深入浅出的方式揭开这项技术的神秘面纱。

电磁感应:无线充电的起点

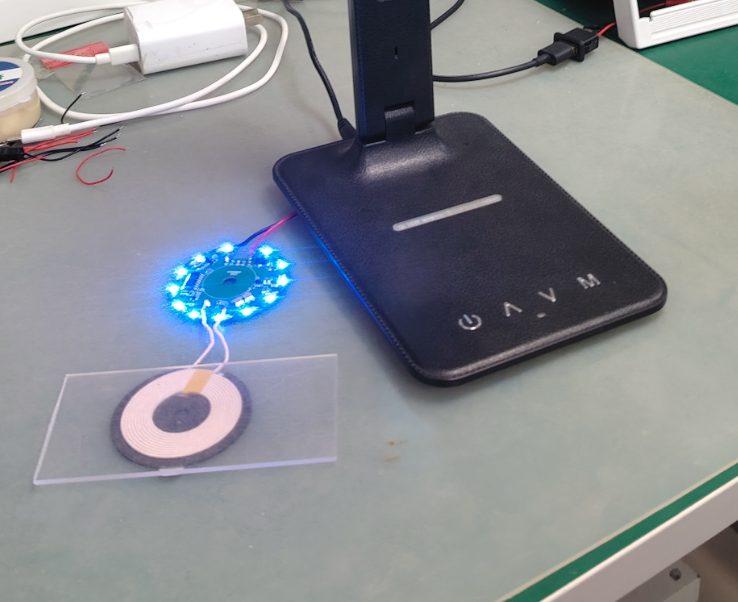

无线充电最常见的基础技术正是基于法拉第电磁感应定律。当交流电通过发射端的线圈时,会产生不断变化的磁场,如同无形的波浪在空间中荡漾。此时,若将带有接收线圈的设备置于该磁场范围内,变化的磁通量会像钥匙启动引擎般激发出感应电流。这一过程类似于变压器的工作模式——初级线圈(发射端)与次级线圈(接收端)通过磁场完成能量传递,无需物理连接即可实现电力传输。例如手机放置在充电板上的场景,正是这种短距离、高精度对齐下的高效能量转换典型应用。

从“亲密接触”到空间自由

目前主流的Qi标准采用电磁感应方案,但其存在天然局限:设备必须与充电板保持几毫米内的紧密贴合,且线圈需精准对齐才能维持稳定供电。这就好比两片磁铁只有足够靠近才能产生吸引力,一旦稍微抬离或偏移,磁场强度便会以立方级速度衰减,导致充电中断。更棘手的是,金属异物如硬币或钥匙放在两者之间时,可能因涡流效应发热甚至引发安全隐患。这种特性决定了它更适合静态、近距离的使用场景,比如办公桌上的手机充电座。

科技并未止步于此。磁共振式无线充电技术的出现打破了传统束缚。该方案在发射器和接收器内部构建了LC谐振电路(由电感线圈L与电容C组成),当两者调谐至相同频率时,能量得以在振荡近场中形成共振耦合。此时的磁场如同延伸的触手,可将有效充电距离扩展至几十厘米,允许设备在一定空间内自由移动。想象一下,书房里的台灯同时为桌上的耳机、手中的平板以及墙角的智能手表供电——这样的多设备协同场景正在成为可能。

两种技术的差异化应用图谱

电磁感应技术因其成本低、产业链成熟的特点,仍主导着消费电子领域。从牙刷消毒器到电动剃须刀,这些小型设备的瞬间补能需求与该技术的高效特性完美契合。而大功率场景则转向谐振式方案,电动汽车无线充电站便是典型代表。通过增大线圈尺寸和优化频率匹配,车辆底盘的接收装置能在泊车时自动对接地面发射器,实现类似加油站般的快速补能体验。值得注意的是,这类系统往往需要辅助定位装置确保初始对齐精度,毕竟数千瓦的功率传输容不得半点偏差。

未来已来的隔空时代

随着物联网设备的爆发式增长,一对多充电能力愈发重要。基于磁共振原理的设计已具备潜在优势:单个发射器若能覆盖不同位置的多个设备,就如同蜘蛛网中心的枢纽向各个支点输送养分。实验室环境下,研究人员正尝试通过动态调频算法解决设备干扰问题,让不同品牌的耳机、手表在同一空间和谐共处。尽管当前商用产品尚需解决效率损耗与成本平衡的难题,但技术演进的方向已然清晰——让电力如同空气般自由流动于数字生活的每个角落。

无线充电技术的发展轨迹印证了一个真理:基础科学原理始终是技术创新的根基,而工程实践则不断拓展着理论的应用边界。当我们享受着“放下即充”的便利时,或许未曾注意到背后那场关于磁场与电流的精密舞蹈。这场静默的革命仍在继续,下一次革新可能藏在你我日常使用的某个细节之中。

上一篇:手机无线充电器原理图详解

下一篇:没有了

二维码扫一扫

二维码扫一扫

诺芯盛备案号:粤ICP备2022029173号-3 热销型号:20w无线充电模块 车载无线充电模块 鼠标无线充电模块 充电宝无线充二合一模块