发布时间:2025-08-25编辑:无线充模块浏览:0次

在科技飞速发展的今天,无线充电早已走进我们的生活,而“隔空充电”这一新兴概念更是引发了广泛好奇。许多人会问:这种看似神奇的远距离电能传输技术,是否依然基于传统的电磁感应原理呢?答案并非简单的是非判断,而是需要结合不同阶段的技术和应用场景来深入解析。

一、传统无线充电的核心机制——电磁感应

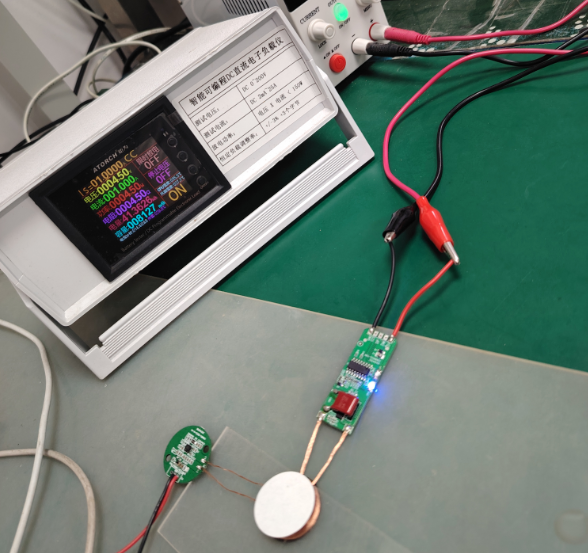

目前主流的短距离无线充电方案确实依赖电磁感应原理。其工作方式如同变压器的两个线圈:发射端通过交变电流产生磁场,接收端的闭合回路在此磁场中切割磁感线,从而诱导出电流实现充电。例如手机放在充电板上时,内部的接收线圈与底座的发射装置形成耦合关系,就像两只隐形的手传递能量。这种方式的优势在于结构相对简单、效率较高,但局限性也很明显——有效距离通常仅限几厘米,且要求设备精准对齐。

这种技术的成熟应用已渗透到日常生活场景中。比如电动牙刷放置在支架上自动续航,智能手表贴近表盘即可补充电量,都是电磁感应的典型实例。它好比一场默契十足的双人舞,两个设备必须在特定范围内保持密切互动才能完成能量交换。

二、突破空间限制的新范式——射频与微波传输

当谈到真正的“隔空”充电时,技术路径发生了本质转变。现代远距离无线供电主要采用射频或毫米波技术,通过相位控制阵列和波束成形算法,将电能转化为定向传播的电磁波束。这与电磁感应有着根本区别:前者如同手电筒照射目标,后者则像磁铁吸引铁钉般需要物理媒介参与。

以小米2021年发布的自研技术为例,其利用毫米波实现数米范围内的5W功率传输,相当于在客厅一角放置发射装置,就能为另一侧的手机持续供能。更进阶的应用如武汉九峰山实验室的成果,通过动态远距微波系统将覆盖范围扩展至20米,甚至可以为飞行中的无人机实时补能。这类技术犹如无形的能量高速公路,允许设备在移动状态下接收电力补给。

西安电子科技大学与中科院联合研发的自适应无线传能技术则展现了更高维度的创新。该系统借鉴Wi-Fi组网思维,能够智能追踪多个运动中的终端设备,并将能量精准聚焦到动态节点上,真正实现了无电池化的感知、计算和通信一体化。这突破了传统点对点的供电模式,构建起立体化的能量网络。

三、技术分野与协同进化

理解这两种技术的关键在于区分它们的物理本质:电磁感应属于近场耦合效应,依赖磁场闭合回路;而射频/微波传输则是远场辐射机制,借助电磁波的空间传播特性。前者适合静态短距场景,如同厨房水槽下的即热水龙头;后者则胜任长距动态需求,宛如覆盖整个园区的太阳能灌溉系统。

值得注意的是,行业正在探索混合架构的可能性。某些高端产品可能在近距离沿用电磁感应保证效率,切换至射频模式应对远距离需求。这种分层设计既保留了成熟方案的稳定性,又融入了前沿技术的扩展性,恰似汽车同时配备燃油发动机和电动机的双重动力系统。

四、未来图景与现实考量

随着6G通信标准的研发推进,频谱资源的优化分配将为无线传能开辟新赛道。科学家设想通过环境反向散射通信技术,使墙壁反射的无线电信号都能转化为可用电能。届时,办公室内的灯光照明系统或许就能兼职充当充电基站,彻底消除人们对数据线的依赖。

当然,技术演进始终伴随着挑战。安全性防护、多设备干扰管理以及能量转化效率仍是待解难题。正如早期Wi-Fi面临信号穿透障碍的问题,今天的工程师们正在开发智能避障算法和功率动态调节机制,确保能量输送既高效又安全。

从实验室走向量产的过程中,成本控制同样关键。目前高端车型搭载的无线充电模块价值数千元,而消费级产品的普及需要将物料成本压缩至百元级别。这推动着材料科学的进步,新型超导薄膜和纳米天线阵列的研究正在打开突破口。

结语

回到最初的疑问:无线隔空充电是否采用电磁感应原理?答案是否定的。它代表了无线供电技术的代际跃迁,从磁场耦合迈向电磁波辐射的新纪元。这项技术不仅改变了人机交互方式,更重塑着物联网时代的能源供给模式。当我们不再被线缆束缚时,一个真正自由连接的数字世界正在加速到来——那里的空气都将成为流动的能量之河。

上一篇:无线充电发烫对手机有影响?

下一篇:没有了

二维码扫一扫

二维码扫一扫

诺芯盛备案号:粤ICP备2022029173号-3 热销型号:20w无线充电模块 车载无线充电模块 鼠标无线充电模块 充电宝无线充二合一模块