发布时间:2025-08-21编辑:无线充模块浏览:0次

在智能手机高度普及的今天,续航焦虑成为许多用户的痛点。传统有线充电宝虽然能缓解电量危机,但缠绕的数据线和频繁插拔的繁琐操作反而带来了新的困扰。而近年来兴起的无线充电宝,尤其是结合纳米吸附技术的产品,正以颠覆性的使用体验重新定义移动充电方式。这类产品不仅摆脱了线材束缚,更通过物理吸附实现了"随贴随充"的自由,成为都市人群的通勤利器。本文将深入解析其技术原理、核心优势及适用场景,帮助读者全面了解这一"黑科技尖货"。

纳米吸附与磁吸的协同效应

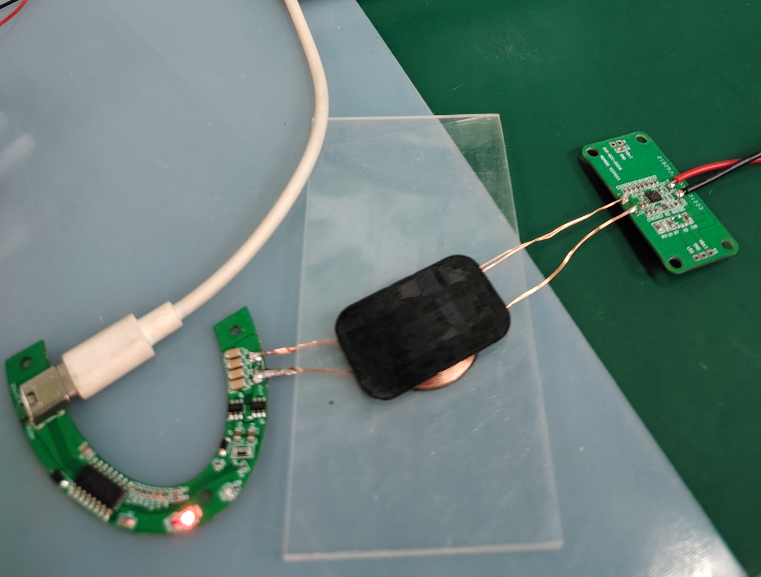

与传统胶粘或卡扣固定不同,纳米吸附技术利用材料表面的微观结构产生范德华力,无需胶水即可实现高强度的物理吸附。这种原理类似于壁虎脚掌的细微绒毛与墙面形成的分子级作用力,使得充电宝能牢固贴合手机背面,日常使用中即使晃动也不易脱落。更巧妙的是,部分厂商如iWALK还将纳米吸附与磁吸技术结合,通过内置磁铁与线圈的配合,既增强了定位精准度(磁吸对齐),又提升了整体稳定性(纳米吸附防滑)。实测显示,这类双吸技术产品的吸附力可达12N,相当于能稳稳提起1.2公斤重物,完全不必担心充电时意外分离。

无痕可重复使用的环保特性

纳米吸附最显著的优势在于其"零残留"的特性。与普通胶贴不同,纳米吸附面通过物理作用贴合,取下后不会在手机壳上留下任何痕迹,就像用湿毛巾擦拭玻璃后恢复如初的状态。即使反复粘贴数百次,吸附力仍能保持初始状态的90%以上。不过需注意,当吸附面沾染灰尘时,其效果会像被沙粒覆盖的魔术贴一样大打折扣。建议定期用湿巾清洁,这类似于为手机屏幕除尘的简单操作,却能显著延长产品使用寿命。

跨设备兼容的灵活适配方案

这类充电宝对设备的兼容性呈现出"软硬兼施"的特点:硬件层面,只要手机支持Qi无线充电协议(包括大部分iPhone和安卓旗舰机),就能直接使用;对于不支持磁吸的老款机型,加装磁吸手机壳或线圈贴片即可解锁完整功能。软件层面则更智能,当检测到吸附动作时会自动启动充电,省去手动开关的麻烦,这种体验堪比智能手机的"抬起唤醒"功能般自然。实测数据显示,在搭配iPhone16时,10000mAh容量可提供约2次完整充电,而15W无线快充能在44分钟内注入58%电量——相当于早晨洗漱化妆的时间就能获得支撑全天使用的电力储备。

场景化使用的设计巧思

设计师在细节上做了大量人性化考量:厚度控制在3mm以内的手机壳无需拆卸即可直接吸附充电,避免了反复拆装带来的磨损风险,这个厚度大约相当于两张信用卡叠放的尺寸。但需注意,皮革、凹凸纹理或金属材质的手机壳会像"绝缘层"般阻隔吸附力,这类用户建议选择带磁吸环的专用保护壳。外出场景下,纳米吸附充电宝的体积通常只有口红大小,可轻松放入口袋或挂在包带上,彻底告别传统充电宝"砖头式"的累赘感。有用户反馈,在地铁通勤时单手即可完成吸附充电,整个过程比扫码乘车还要便捷。

技术边界与未来演进

当前该技术仍存在明确限制:持续高功率充电时,纳米吸附面可能因发热导致暂时性吸附力下降,这类似于高温天气下便利贴容易脱落的现象。厂商建议在25℃以下环境使用以获得最佳性能。下一代产品或将引入主动散热设计,同时探索更高能量密度的电池材料。值得期待的是,随着自适应吸附技术和动态功率调节芯片的发展,未来可能出现能自动匹配不同设备厚度的"智能吸附"方案,让科技真正实现"无感融入生活"的理想状态。

选择这类产品时,消费者应重点关注三项指标:吸附力参数(建议≥10N)、无线充电功率(15W为当前主流)以及电池容量与重量的平衡(10000mAh约重200g)。正如一位科技博主所言:“它解决的不仅是充电问题,更重新定义了人与电力供给的相处方式——从主动索取到被动获得,这种微小改变背后是技术对生活品质的深层关照。”

上一篇:手机无线充电线圈价格

下一篇:没有了

二维码扫一扫

二维码扫一扫

诺芯盛备案号:粤ICP备2022029173号-3 热销型号:20w无线充电模块 车载无线充电模块 鼠标无线充电模块 充电宝无线充二合一模块