发布时间:2025-07-28编辑:无线充模块浏览:0次

近年来,无线充电技术以“无感充电”为核心理念,彻底改变了人们的电力获取方式。从早期5W的缓慢充电到如今25W的高功率输出,技术迭代背后是电磁学原理的深度应用与行业标准的持续升级。2023年无线充电联盟(WPC)推出Qi2标准,将功率上限提升至15W,而两年后发布的Qi2 25W规范进一步突破瓶颈,标志着无线充电正式进入“快充”行列。这一跨越式发展不仅体现在手机、移动电源等消费电子产品中,更在电动汽车等领域展现出广阔的应用前景。

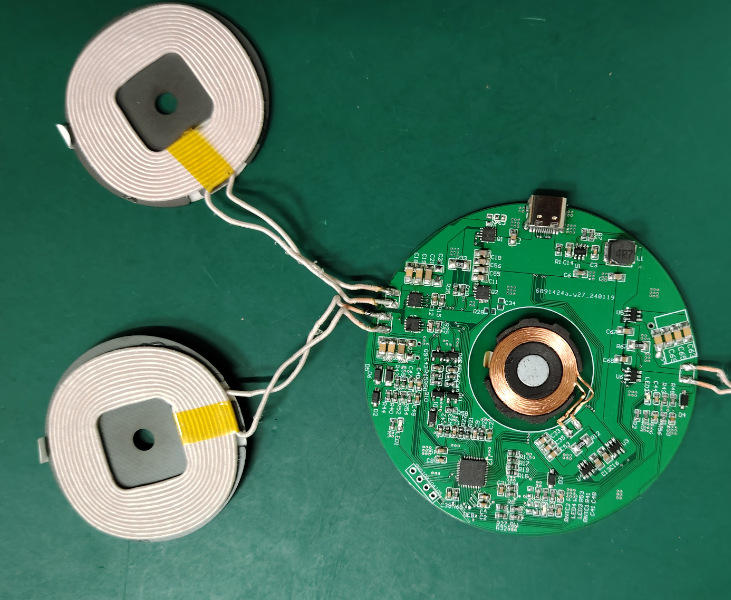

一、技术原理:磁共振耦合如何实现高效能量传输

无线充电的核心在于通过磁场共振实现能量的隔空传递。当发射端通过射频能量被激活时,周围空间会形成动态变化的电磁场,其中磁场与电场以正交关系交替变化,且相位差固定为1/2π。这种设计使得接收端设备无需精确对准即可捕捉能量,如同“无线充电桩”与“电磁波信号”的默契配合。例如,三星25W无线充电移动电源通过“无感充电”理念,用户只需将设备轻放于电源顶部即可启动充电,省去了线缆缠绕的繁琐操作。苹果iPhone 16搭载的MagSafe技术则进一步优化了电磁场分布,将电能传输率提升至25W,显著缩短了充电时间。

二、行业标杆:25W无线充电的应用场景与优势

25W无线充电的普及正在重塑用户习惯。以智能手机为例,传统有线快充需依赖特定接口和线缆,而25W无线充电仅需将手机置于充电板即可完成能量补给,尤其在办公场景中,用户无需中断工作即可保持设备电量充沛。此外,电动汽车领域也开始尝试无线充电方案,例如在停车场铺设充电装置,驾驶员只需停车即可自动补能,避免了插拔充电枪的不便。这种“即放即充”的体验,类似于将加油站的加油效率与便利店的便捷性融为一体。

三、挑战与局限:高效背后的技术博弈

尽管25W无线充电技术突飞猛进,但其仍面临多重挑战。能量损耗是核心问题之一:电磁波在传输过程中部分能量会转化为热量,导致充电效率低于有线方案。例如,高功率设备在快速充电时容易产生过热现象,需依赖复杂的散热系统或降低功率输出以保障安全。兼容性问题也亟待解决,不同品牌无线充电器的协议差异可能导致设备无法达到最大功率,用户需匹配专用设备,增加了使用成本。此外,相较于有线快充的“立等可取”,无线充电的较慢速度仍可能影响紧急场景下的体验。

四、未来展望:技术迭代与生态构建

随着Qi2 25W标准的落地,无线充电行业正加速迈向标准化与通用化。一方面,厂商需在电磁耦合效率、散热材料(如石墨烯散热片)等技术上持续突破,以减少能量损耗并提升安全性;另一方面,跨品牌兼容性的优化将成为关键,例如通过统一协议让不同设备都能享受25W快充,避免“专有生态”对用户的束缚。长远来看,无线充电技术或与人工智能结合,实现智能化功率调节——根据设备电量、温度等参数动态优化输出,进一步平衡效率与安全。

25W无线充电的普及不仅是技术的胜利,更是用户需求驱动下的必然结果。从“能用”到“好用”,从“慢充”到“快充”,这一技术正在重新定义电力交互的方式。尽管仍有效率与兼容性的挑战,但随着标准完善和技术迭代,无线充电有望成为未来无绳化生活的核心基础设施。对于普通用户而言,选择支持Qi2 25W标准的设备,或是关注具备通用协议的产品,将是享受技术红利的最佳路径。

上一篇:苹果11怎么使用无线充电宝

下一篇:没有了

二维码扫一扫

二维码扫一扫

诺芯盛备案号:粤ICP备2022029173号-3 热销型号:20w无线充电模块 车载无线充电模块 鼠标无线充电模块 充电宝无线充二合一模块