发布时间:2025-07-26编辑:无线充模块浏览:0次

无线充电技术的普及为人们带来了便利,但隐藏的安全风险也引发了关注。想象一下,当一枚硬币或一枚回形针无意间落在充电板上,磁场能量可能瞬间转化为热量,甚至引发火灾。正是这样的潜在危险,催生了无线充电器异物检测技术的诞生。这项技术如同一个隐形的安全卫士,通过实时监测磁场变化或物理遮挡,确保充电过程的安全可靠。

磁场护照:电磁感应的“动态监控”

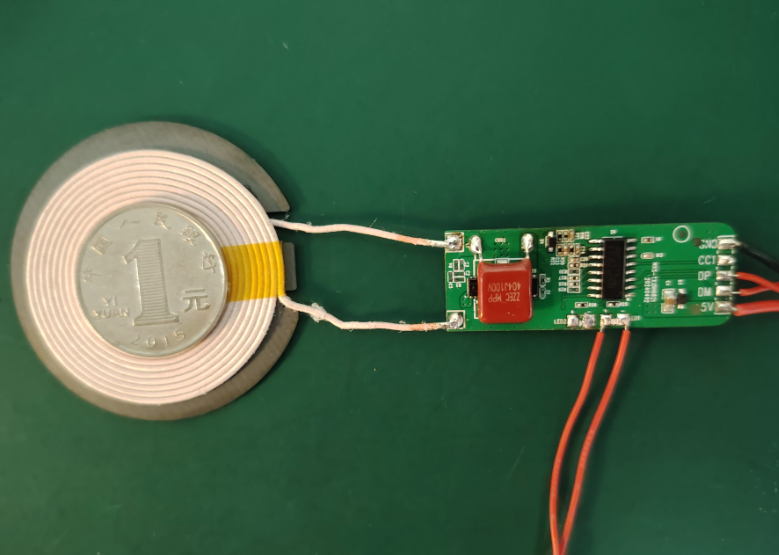

无线充电器的核心原理基于电磁感应,其工作时的磁场如同一个无形的“能量护照”,包裹着充电区域。当没有异物时,磁场保持稳定的形状和强度;一旦金属或磁性物体进入,磁场护照的“轮廓”会被扭曲——异物会改变磁场的分布,导致能量传输效率下降甚至产生涡流发热。例如,一枚硬币进入磁场后,磁场强度会因涡流效应显著降低,这种变化会被充电器内部的传感器捕捉,从而触发警报并暂停充电。

这一检测方式类似于用指纹解锁手机:磁场是预先设定的“指纹模板”,异物入侵则像是出现了不匹配的指纹,系统会立即识别异常。现代技术甚至能通过计算线圈的功率损耗或测量品质因数(反映线圈能量储存能力的参数)来精准判断异物类型。例如,当线圈的功率损耗突然增加或品质因数低于设定阈值时,系统会判定存在金属异物,进而切断电源。

红外线屏障:物理空间的“守门员”

除了磁场监控,部分无线充电器还配备了红外线检测系统。这种技术通过发射和接收红外线信号,在充电区域表面形成一道隐形的“光幕屏障”。当异物(如钥匙、卡片)遮挡红外线时,接收端的信号强度会骤减,系统随即触发保护机制。这种检测方式类似于机场安检门的激光扫描——任何闯入的物体都会打破光线的连续性,触发警报。

红外线检测的优势在于对非金属异物的敏感度。例如,一张塑料卡片可能不会明显干扰磁场,但会阻挡红外线信号,从而被系统识别。不过,其局限性在于检测范围较窄,通常仅能覆盖充电表面,而无法深入监测磁场内部的细微变化。因此,实际应用中常将电磁感应与红外线技术结合,形成双重保险。

金属异物的致命威胁:从实验室到现实场景

在无线充电技术中,金属异物的危害最为致命。根据哈尔滨工业大学的研究,金属在交变磁场中会产生涡流,其温度可能在数分钟内升至100℃以上,足以引燃易燃物。例如,实验中一枚螺丝钉在无线充电器上放置5分钟后,表面温度可达120℃,而充电器本身的温度仅上升10℃。这种局部高温若未被及时检测,可能引发设备烧毁甚至火灾。

为应对这一挑战,研究者提出了多种创新方案。例如,通过优化线圈的谐振拓扑结构,增强磁场变化的检测灵敏度。哈尔滨工业大学团队开发的高阶复合谐振技术,能将异物检测的灵敏度提升30%以上,即使微小如1毫米的金属屑也能被精准识别。此外,部分高端充电器还引入人工智能算法,通过历史数据学习不同异物的磁场特征,进一步降低误判率。

从实验室到消费级产品:技术的落地实践

在实际应用中,异物检测系统需要兼顾精度与效率。以某品牌无线充电器为例,其内置的模拟量电流采样电路能实时监测电流波动,配合阈值比较器快速判断异常。当检测到过流时,系统会先进行“真假过流”判别——例如,手机突然放置引起的瞬时电流激增属于“假过流”,而金属异物导致的持续异常则会被判定为“真过流”,并立即切断电源。

安全性测试数据也印证了技术的可靠性。根据国际标准IEC 62680-1-2015,合格的无线充电器需通过过热、过充、短路等极端场景测试。例如,某产品在测试中实现了85%的充电效率,且在异物侵入时能在0.1秒内响应,展现出高安全性与能耗控制能力。

未来趋势:从被动防御到主动预警

随着技术的发展,异物检测正从单一的“故障后阻断”转向“风险前预警”。例如,通过集成温度传感器和压力感应模块,系统可提前感知异物导致的微小红外干扰或局部温度变化。此外,无线充电器与智能家居网络的联动也成为可能——当检测到异常时,设备不仅能自动断电,还能向用户的手机发送警报提示。

可以预见,未来的无线充电技术将像“智能管家”一样,在高效供电的同时,构建起多层次的安全防护网。而这一切的起点,正是那些看不见的磁场波动与红外光束——它们默默守护着每一寸充电区域,让科技便利与安全并行不悖。

上一篇:诺芯盛@手机无线充电线圈原理

下一篇:没有了

二维码扫一扫

二维码扫一扫

诺芯盛备案号:粤ICP备2022029173号-3 热销型号:20w无线充电模块 车载无线充电模块 鼠标无线充电模块 充电宝无线充二合一模块