发布时间:2025-07-25编辑:无线充模块浏览:0次

无线充电技术如今已广泛应用于智能手机、电动汽车等领域,但许多用户对其核心组件——线圈的工作原理仍存在疑问,尤其是“线圈是否有正负极”这一问题。要解答这个问题,需从无线充电的基本原理、线圈结构及实际应用场景入手,逐步剖析其中的关键细节。

电磁感应:无线充电的底层逻辑

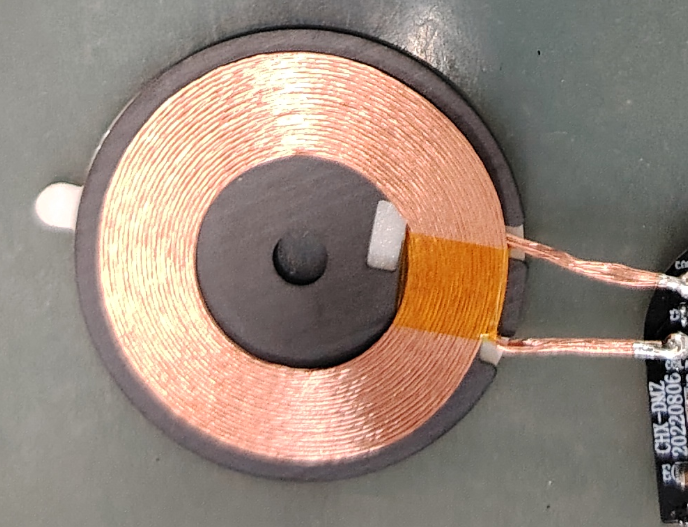

无线充电的本质是电磁互感现象,类似于变压器的工作原理。发送端(充电底座)和接收端(设备内置线圈)通过磁场耦合实现能量传输。发送端线圈连接有线电源后产生交变磁场,接收端线圈感应磁场并转化为电流,从而为设备供电。这一过程中,磁场的方向和强度是能量传递的关键,而非传统意义上的“正负极”导电路径。

线圈的正负极:误解与真相

严格来说,无线充电线圈本身并不存在固定的正负极。线圈是闭合回路,电流方向随交变磁场周期性变化,这与直流电路中的恒定正负极有本质区别。然而,在实际电路设计中,线圈的接线端可能需要区分极性,例如:

驱动电路连接端:发射线圈需接入电源驱动模块,其PCB电路可能存在正负极标识,以确保电流方向与芯片控制匹配。

接收端整流电路:接收线圈输出的交流电需通过整流电路转换为直流电,此时二极管或IC的引脚极性需与线圈接线端对应,否则可能导致充电失效。

用户常见的“正负极接反无法充电”问题,通常源于电路设计中的接口匹配错误,而非线圈本身极性限制。例如,若接收线圈未通过整流电路直接连接电池,设备将无法识别电流方向,导致充电失败。

如何判断线圈的“极性”

尽管线圈无内在极性,但在安装或维修时仍需注意接线端的标识:

查看物理标记:部分厂商会在线圈引脚旁标注“+”或“-”,或使用不同颜色导线区分。

万用表检测:通过测量线圈两端与整流电路的导通性,可间接判断接线方向是否与后续电路匹配。

参考技术文档:电动汽车无线充电系统等高端应用会明确标注线圈与功率控制模块的连接规范,例如专利中提到的双极性线圈结构。

极性混淆的风险与解决方案

错误连接线圈接线端可能导致以下问题:

效率下降:磁场耦合失调会降低能量传输效率,表现为充电速度变慢或发热加剧。

设备保护机制触发:部分无线充电芯片会检测线圈状态,极性错误可能触发过流保护,完全停止充电。

硬件损伤:极端情况下,反向电流可能损坏整流电路中的半导体元件。

为避免此类问题,建议用户:

优先选择标准化产品(如Qi协议设备),其线圈与电路已预匹配;

自行改装时严格遵循厂商提供的接线图,例如电动汽车无线充电系统的发射端与接收端对应关系;

使用示波器等工具验证磁场相位,确保发送与接收线圈的电磁同步。

未来技术:无极性设计的探索

近年来的技术革新正逐步淡化“极性”概念。例如:

自适应调谐技术:通过实时检测线圈位置和电流相位,动态调整驱动频率,即使线圈反向摆放也能优化传输效率。

双极性线圈设计:如某些电动汽车无线充电方案采用多线圈阵列,任意偏移均可保持高效耦合,减少对极性连接的依赖。

总结

无线充电线圈的“正负极”本质是电路接口的匹配需求,而非物理特性。理解这一点,用户能更安全地使用无线充电技术,并在遇到故障时快速定位问题。随着技术进步,未来的无线充电系统或将彻底摆脱极性束缚,实现真正的“无感”能量传输。

上一篇:荣耀支持无线充电的耳机

下一篇:没有了

二维码扫一扫

二维码扫一扫

诺芯盛备案号:粤ICP备2022029173号-3 热销型号:20w无线充电模块 车载无线充电模块 鼠标无线充电模块 充电宝无线充二合一模块