发布时间:2025-07-23编辑:无线充模块浏览:0次

在智能手机技术不断革新的浪潮中,苹果手机的无线充电功能以“无接触式能量传输”的概念重新定义了充电体验。这项技术的核心,本质上是物理学中电磁感应原理的巧妙应用。当我们将手机轻放在充电底座上时,无形的能量桥梁已悄然建立——充电底座内部的线圈通过电流产生交变磁场,这种磁场穿透空气后,与手机背部的接收线圈相互作用,激发出电流。整个过程如同两个默契配合的舞者,通过磁场的“肢体语言”完成能量传递。

磁场中的能量交换

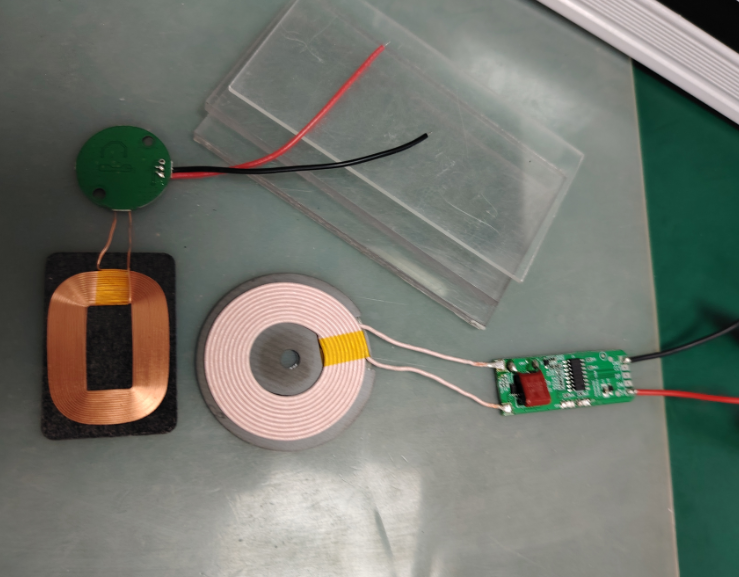

从微观视角看,无线充电系统可视为一台微型变压器。充电底座线圈(初级线圈)接入电源后,磁场强度随电流方向的高频切换而不断变化,这种每秒数万次的磁场震荡,被手机内部的次级线圈精准捕获。当磁力线切割次级线圈的金属材质时,导体内部的自由电子受洛伦兹力作用开始定向移动,形成可用电流。有趣的是,此过程的能量损耗主要转化为热能,这也是充电时设备微温的原因。

苹果在iPhone 8及后续机型中植入的接收线圈,采用超薄铜线多层绕制工艺,通过提升线圈密度将能量转化效率优化至70%以上。这相当于将一杯水从充电器“泼向”手机时,最终有超过三分之二的水量被手机“接住”。而磁吸式充电器(MagSafe)更通过16颗环形阵列磁铁,实现了毫米级的线圈自动对准,将传统无线充电中常见的“偏离1厘米即失效”问题彻底解决。

技术演进中的三次跃迁

苹果的无线充电技术发展可划分为三个阶段。早期采用Qi标准通用方案时,用户需将手机精准放置在充电板中央,其原理与电磁炉加热锅具异曲同工。进入磁吸时代后,MagSafe系统如同给充电器与手机装上“磁性导轨”,不仅简化操作流程,更通过动态调节功率实现最高15W的快速充电。而近期曝光的Wi-Fi频段微波充电专利,则预示着未来可能实现“房间内自由移动充电”的颠覆性场景——利用路由器发射的10-400MHz微波捕获能量,这项技术若能落地,将彻底打破空间对充电行为的限制。

现实应用中的精妙设计

在实际使用场景中,苹果通过三重防护机制保障充电安全。第一道关卡是异物检测系统,当硬币、钥匙等金属物体误入充电区域时,充电器会自动断电以避免过热风险。第二重保护体现在功率动态调节,系统根据手机电池温度、剩余电量实时调整输入功率,就像经验丰富的咖啡师根据杯温调整牛奶注入速度。最值得称道的是磁吸定位与散热协同设计,环形磁铁阵列在吸附手机的同时,其间隔空隙形成天然散热通道,这使得MagSafe在15W快充时仍能保持表面温度低于40℃。

从实验室到用户掌心的挑战

尽管原理看似简单,但无线充电技术的商用化需要跨越三大技术鸿沟。首先是能量损耗控制,空气中传输的电能约有30%以热能形式散失,为此苹果在接收线圈表面镀覆纳米级陶瓷涂层,既提升耐高温性又降低涡流损耗。其次是电磁干扰屏蔽,充电时产生的电磁场需严格限定在FCC(美国联邦通信委员会)标准范围内,这要求工程师像设计防弹衣般,在电路板周围布置多层电磁屏蔽网。最复杂的当属多设备兼容性调试,由于不同厂商线圈规格存在差异,苹果的充电芯片内置自适应算法,能识别200余种Qi认证设备并自动匹配合适的功率曲线。

站在技术发展的长河中回望,苹果的无线充电技术既是对麦克斯韦方程组的现代诠释,也是工业设计智慧的集中展现。当用户轻轻一放即可完成充电时,背后是无数工程师对电磁场强度0.01毫特斯拉级的精准控制,是对1600种材料进行介电常数测试后的最优选择。这项技术不仅改变了人们与电子设备的互动方式,更预示着未来“无尾化”电子设备时代的来临——或许某天,我们将在博物馆里向下一代展示充电线,如同今天展示老式电话转盘一般。

上一篇:诺芯盛@无线充电会发烫吗?

下一篇:没有了

二维码扫一扫

二维码扫一扫

诺芯盛备案号:粤ICP备2022029173号-3 热销型号:20w无线充电模块 车载无线充电模块 鼠标无线充电模块 充电宝无线充二合一模块