发布时间:2025-07-22编辑:无线充模块浏览:0次

随着汽车智能化浪潮席卷而来,车载手机无线充电已从高端配置演变为日常出行的"隐形伴侣"。这项技术如同魔法般让手机在驾乘过程中永葆活力,其背后究竟蕴藏着怎样的科学原理?让我们透过层层技术迷雾,探寻这场"无尾革命"的真相。

一、电磁交响曲:核心原理的科学演绎

电磁感应:能量传递的"隔空取物"

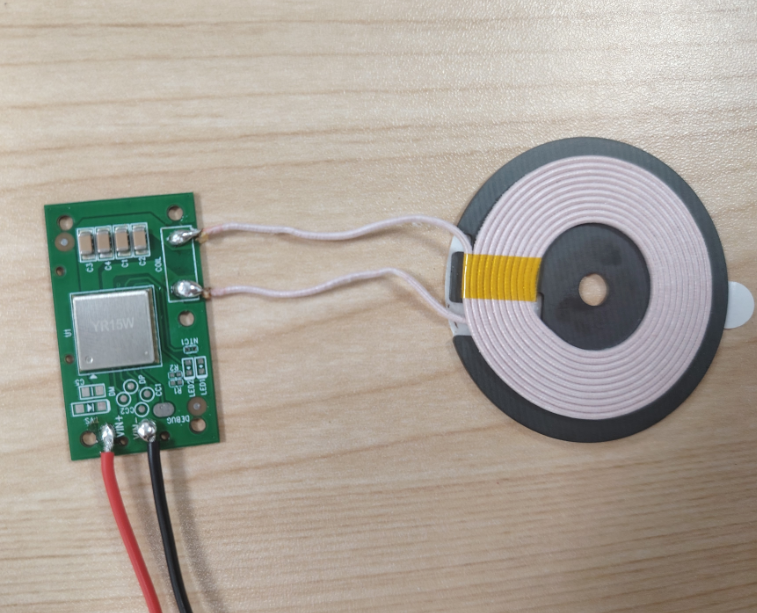

当车辆启动的瞬间,中控台下的无线充电底座悄然苏醒。这里暗藏着由铜线绕制的初级线圈,如同微型变压器般与手机内部的次级线圈构成"电磁双胞胎"。15W的充电功率背后,是每秒数万次的磁场交变舞蹈——初级线圈通入高频交流电后,会在周围空间激发出不断振荡的电磁场,这种无形的能量波浪穿透真皮座椅、掠过咖啡杯垫,最终被手机背部的接收线圈精准捕获。

能量转化:从无形到有形的魔法

电磁场的魔力在于其"非接触式能量搬运"特性。当手机靠近充电板时,次级线圈在交变磁场中产生感应电流,这个过程如同在水面投掷石子激起的涟漪,层层传递能量。值得注意的是,这种能量转换并非100%高效,约20%的损耗转化为温热感,这正是手机充电时微微发烫的科学注脚。

二、精密协作系统:从零件到生态的技术图谱

硬件三重奏:发射端-空间-接收端

现代车载无线充电系统堪称精密仪器的典范:发射端搭载智能控制芯片,如同交响乐团的指挥,实时调节电流频率;手机内部的异物检测传感器则化身安全卫士,当检测到钥匙等金属物体误放时立即暂停充电。这组跨越设备界限的协作网络,构建起完整的能量传输生态。

标准之争:Qi协议与私有协议的博弈

行业通用的Qi标准确保了不同品牌设备的兼容性,但15W的常规功率难以满足重度用户需求。此时,手机厂商祭出"私有协议"利器:小米的MIFCOOLCHRGE、华为的SuperCharge等技术,通过定制电压波形,将充电功率推高至40W-50W,堪比"充电高速公路"。这种技术分叉既推动了行业进步,也带来设备兼容的甜蜜烦恼。

三、用户体验升级:从基础功能到场景优化

热管理:冰与火的平衡艺术

高速充电带来的热量积聚犹如双刃剑。高端车型采用石墨烯散热膜+风冷系统的"冰敷疗法",而主流方案则依赖铝合金外壳的自然散热。有趣的是,某些车型会智能限制充电功率,如同给发热的手机"递上冰毛巾"。

智能唤醒:场景化充电策略

真正的智能体现在细节之处:当车辆熄火进入休眠模式,充电系统自动切断电源,避免蓄电池"偷偷上班";部分车型更配备手势感应功能,只需将手机轻放即可触发充电,这种"无感交互"重新定义了科技温度。

四、未来进化论:技术迭代的N种可能

功率革命:从"慢充"到"快充"的跨越

当前15W的充电速度仅能满足基本需求,行业正在酝酿突破:利用氮化镓半导体材料提升转换效率,开发多线圈叠加技术,未来或实现80W超级快充,让充电时长缩短至15分钟。

空间重构:三维充电场景想象

工程师们正尝试打破平面限制:将充电线圈嵌入座椅扶手、门板储物槽,甚至探索可升降式无线充电岛的设计。未来的汽车内饰,或将变成三维立体的能量补给站。

能源互联:车规级无线充电的终极形态

当V2X(车联万物)技术成熟,车载无线充电可能进化为移动能源枢纽。试想某个清晨,您的电动汽车不仅能给手机充电,还能通过反向输电为露营灯供电,这种能源互联网的美好图景,或许正是技术创新的终极答卷。

在这方寸之间的技术较量中,电磁感应原理始终是不变的主旋律,而围绕它的技术演进正如同奔腾的江河,不断冲刷出新的可能。当我们享受着"随放随充"的便捷时,不应忘记这份科技馈赠背后,是无数工程师用电磁方程书写的浪漫诗篇。下次当手机在车载充电器上亮起充电指示灯时,不妨想象这是一场静默的能量之舞——线圈与磁场共舞,科技与生活相拥。

上一篇:诺芯盛@手机无线充电技术原理

下一篇:没有了

二维码扫一扫

二维码扫一扫

诺芯盛备案号:粤ICP备2022029173号-3 热销型号:20w无线充电模块 车载无线充电模块 鼠标无线充电模块 充电宝无线充二合一模块