发布时间:2025-07-27编辑:无线充模块浏览:0次

在智能穿戴设备普及的今天,手表的充电技术逐渐从传统有线转向无线化和磁吸化。这两种技术看似相似,实则存在显著差异。理解它们的区别,有助于用户根据自身需求选择更合适的充电方案。

无线充电:电磁感应的优雅传递

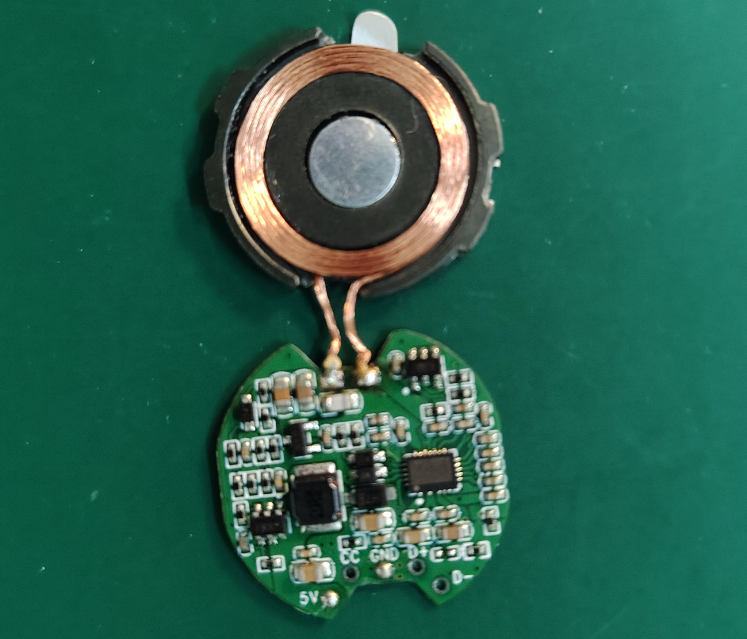

无线充电技术主要基于Qi标准,其核心原理是电磁感应。充电底座内部的发射线圈通入高频交流电后,会产生交变磁场。当支持无线充电的手表放置在充电板上时,手表背部的接收线圈会捕捉磁场并转化为感应电流,最终为电池供电。这一过程类似于隔空“投喂”能量——无需物理接触,但需要设备与充电板保持精准对齐。若放置偏差超过一定范围,可能导致充电效率大幅下降,甚至出现“充了半天才发现没对准”的尴尬。

无线充电的优势在于通用性。Qi标准被广泛采用,使得不同品牌的设备可能兼容同一充电板。此外,完全无接触的设计减少了接口磨损,长期使用更耐用。然而,其缺点同样明显:能量传输过程中的损耗可能导致充电速度较慢,且充电板通常需要额外电源适配器,便携性打折扣。

磁吸充电:磁力引导的精准对接

磁吸充电技术则通过磁性吸附实现电能传输。充电线或充电底座内置磁铁,与手表背部的金属触点自动对齐并紧密贴合。这种设计既保留了“无线”的便捷性,又通过物理接触提升了稳定性。可以想象为“智能拼图”——磁力像一双无形的手,将充电器与设备快速推送到最佳连接位置,无需用户反复调整。

磁吸充电的效率通常更高。由于接触面积更大且对齐精准,能量损耗显著低于纯无线充电,充电速度更接近有线方案。此外,磁力吸附能有效防止充电过程中的意外脱落,尤其适合运动场景。但它的局限性在于兼容性较差,不同品牌甚至同品牌不同型号的磁吸接口可能存在差异,导致充电器无法通用。

场景化对比:谁更适合你?

对于追求极简生活的用户,无线充电的“随放随充”特性可能更具吸引力。睡前将手表随手搁在充电板上,次日即可满电出门——这种无感化的体验正是无线技术的魅力所在。但若你经常出差,磁吸充电器的紧凑设计和更高效率或许更实用。一个硬币大小的磁吸头,搭配移动电源即可快速补电,避免了无线充电板“像带个小行李箱”的累赘。

在耐用性方面,无线充电因完全隔绝物理接触,理论上更抗磨损;而磁吸充电的金属触点长期使用可能氧化,需定期清洁。但后者对粗心用户更友好——磁吸的“咔嗒”吸附声能明确提示连接成功,减少因放置不当导致的充电失败。

技术背后的取舍哲学

这两种技术的差异,本质上是便捷性与效率的权衡。无线充电将“去接触化”做到极致,代价是能量损耗和操作容错率低;磁吸充电则通过有限接触换取更高稳定性,牺牲了部分通用性。未来,随着动态调频技术和氮化镓材料的应用,无线充电效率有望提升;而磁吸接口的标准化进程或将解决兼容性痛点。

选择没有绝对优劣,只有是否适配需求。正如一位设计师所言:“科技应该像空气一样自然存在”——无论是无线充电的隐形优雅,还是磁吸充电的精准高效,最终目标都是让技术服务于人,而非让人适应技术。

上一篇:无线充电器异物检测原理

下一篇:没有了

二维码扫一扫

二维码扫一扫

诺芯盛备案号:粤ICP备2022029173号-3 热销型号:20w无线充电模块 车载无线充电模块 鼠标无线充电模块 充电宝无线充二合一模块