发布时间:2025-08-18编辑:无线充模块

无线充电技术近年来的普及,让“随放随充”的便捷体验走进了日常生活。这种看似魔法般的能量传输,背后其实是一套精密电路系统与物理定律的完美配合。本文将从核心原理出发,拆解无线充电的电路设计奥秘。

电磁感应:能量传输的无声接力

无线充电最基础的工作原理源自19世纪法拉第发现的电磁感应定律。简单来说,当发射线圈通入交流电时,会像舞动磁铁的魔术师一样,在周围空间生成不断变化的磁场。这个磁场一旦切割到接收端线圈,就会在导线中“召唤”出对应的感应电流,如同两片共振的音叉传递振动能量。整个过程类似接力赛中的交接棒——发射线圈把电能转化为磁场,接收线圈又将磁场还原为电能。

这种技术优势在于转化效率可达70%以上,但需要设备像精密对表般严格对齐。就像超市扫码枪必须对准条形码才能读取,手机与充电板的位置偏移超过5毫米就会显著降低效率。目前主流的Qi标准无线充电器多采用这种方案,智能手机隔空传输的5-15W功率足以满足日常需求。

磁共振:隔空传能的共鸣艺术

为突破距离限制,工程师们开发了磁共振技术。该方案在发射和接收线圈旁各加装一个电容,构成类似乐器的共鸣箱结构。当两组电路调谐到相同频率时,即使间隔20厘米也能高效传输能量,如同两个同频音叉跨房间传递声波。这种方式特别适合电动汽车充电场景,允许底盘与地面充电板保持合理间距。

实验室数据显示,一套50W的磁共振系统电磁辐射损耗仅0.5W,相当于普通灯泡亮度的百分之一。这种低辐射特性使其在医疗领域大放异彩,心脏起搏器患者可通过皮下线圈隔空充电,避免频繁手术更换电池的风险。

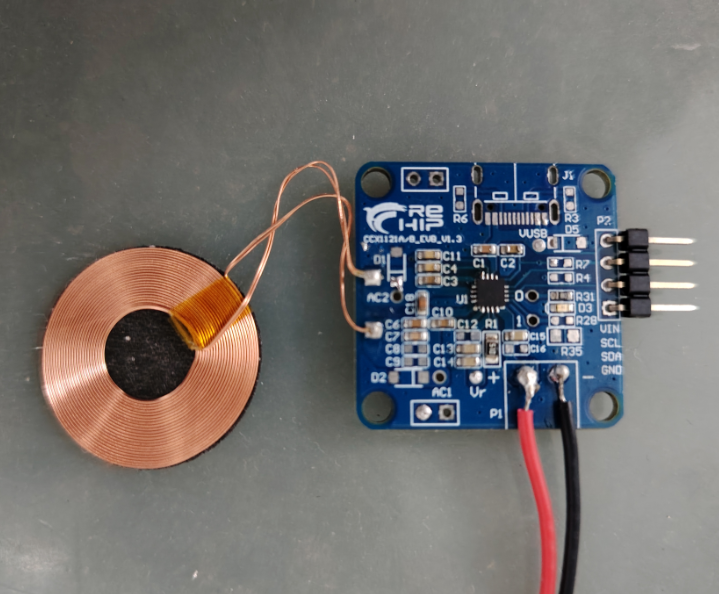

电路模块:看不见的能量翻译官

完整的无线充电系统如同精密交响乐团,每个模块都承担着关键角色。发射端的220V市电首先经过整流滤波模块,像语言翻译官般将交流电转换为直流电,再通过全桥逆变电路变回高频交流电——这个过程好比将稳定的水流改造成特定节奏的脉冲波。驱动电路则像乐队的指挥家,精确控制着线圈振荡频率,确保磁场以最佳状态输出。

接收端的设计更显精妙。感应产生的交流电需先经过肖特基二极管构成的整流桥,把方向交替变化的电流“捋顺”为单向流动,再通过LC滤波电路剔除高频杂波。最后的电源管理芯片如同智能管家,实时监控电池状态并调节电压,防止过充损伤设备。

技术挑战:效率与距离的平衡术

当前无线充电仍面临物理定律设下的门槛。电磁能量在空气中的衰减遵循平方反比定律,传输距离每增加1倍,能量密度就降至四分之一。这导致10厘米距离的传输效率往往不足40%,工程师们不得不在材料科学上寻求突破——纳米晶磁芯的应用使线圈品质因数提升30%,新型GaN(氮化镓)开关器件则将电路损耗降低了15%。

另一个挑战来自设备兼容性。各品牌采用的加密协议就像方言差异,iPhone的7.5W私有协议与安卓手机的15W快充需要特殊的“能量翻译”芯片才能互通。新一代Qi2标准引入磁吸定位技术,通过内嵌磁铁阵列实现毫米级精准对位,让充电效率达到有线充电的90%。

未来图景:从桌面到空间的进化

随着技术迭代,无线充电正突破传统形态。日本某实验室已实现3米距离的5W隔空充电,原理类似WiFi信号的能量版。商场里的智能家具开始嵌入隐形充电层,咖啡杯放置区变身充电平台。更前瞻的应用在工业领域,AGV搬运机器人通过地埋式线圈实现“永不断电”的流水线作业。

这场静默的能量革命正在改写供电方式的定义。从需要精准对位的电磁感应,到允许多设备同时充电的磁共振技术,无线充电电路图的演进史,本质上是对物理定律的创造性应用史。当某天充电设备彻底隐入环境,电能传输变得像呼吸空气般自然,这场始于线圈与磁场的科技叙事,才真正抵达了它的终极篇章。

上一篇:小米10无线充电线圈坏了

下一篇:没有了

二维码扫一扫

二维码扫一扫

诺芯盛备案号:粤ICP备2022029173号-3 热销型号:20w无线充电模块 车载无线充电模块 鼠标无线充电模块 充电宝无线充二合一模块