发布时间:2025-08-27编辑:无线充模块浏览:0次

无线充电技术如今已成为智能手机、智能手表等电子设备的标配功能,而这项技术的核心部件——线圈的材质选择,直接决定了充电效率、发热控制甚至设备寿命。看似简单的铜线缠绕背后,实则隐藏着材料科学的精密博弈。

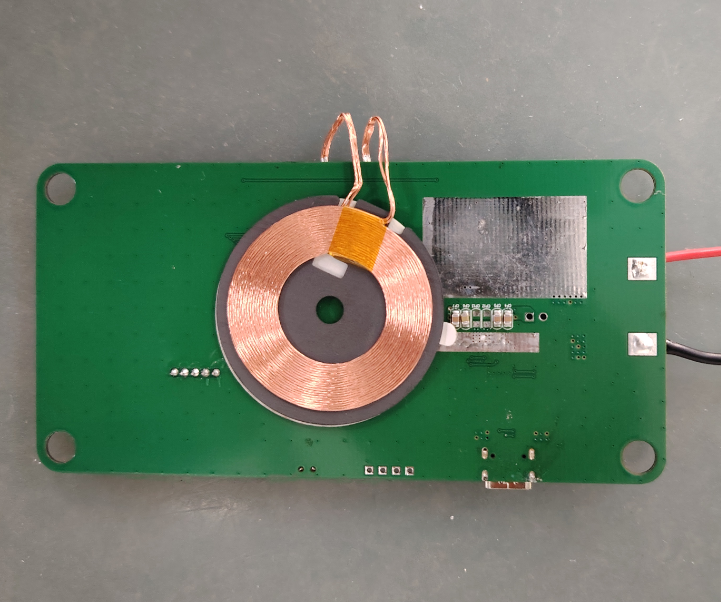

导磁与屏蔽:黑色材料的“磁场交通管制”

当拆开无线充电器时,线圈周围或内部常能看到一层黑色材料,这并非装饰,而是起到“磁场交通警察”作用的磁性材料,如铁氧体或纳米晶。它的核心功能是导磁和屏蔽:就像漏斗汇聚水流一样,这些材料能将线圈产生的交变磁场集中引导至接收端,避免能量向四周散射。实验数据显示,加入优质磁性材料后,电能传输效率可提升20%以上,传输距离也可能增加数毫米——对于寸土寸金的电子设备内部空间而言,这已是显著突破。

铜:导电界的“性价比冠军”

无线充电接收端线圈的主流选择是铜材,这与其“导电性能仅次于银,但成本仅为银的1/50”的特性密不可分。铜的低电阻率如同宽阔的高速公路,让电子流动更顺畅,减少能量损耗;而其优异的散热性则像内置的“空调系统”,能快速分散充电时产生的热量。值得注意的是,手机无线充电线圈往往工作在15-30W功率区间,铜材的延展性还允许将其压制成超薄形态,轻松嵌入手机仅7-8mm的机身中。

利兹线:对抗“趋肤效应”的智慧

发射端线圈常采用一种名为利兹线(Litz线)的特殊结构,它由数百根细如发丝的铜线绞合而成。这种设计专门针对高频交流电的“趋肤效应”——当电流频率升高时,电子会像害怕边缘的游客般集中在导体表面,导致有效导电面积下降。利兹线通过多股并联的方式,相当于把单车道扩展成多车道,使电流分布更均匀。实测表明,在100kHz以上工作频率时,利兹线比普通铜线电阻降低可达40%。

材料组合的协同效应

高性能无线充电器往往采用“铜线圈+磁性材料”的复合结构,如同交响乐团的协作:铜负责电流传输的主旋律,磁性材料则像指挥家调控磁场分布。例如苹果MagSafe充电器采用纳米晶屏蔽层,其磁导率是传统铁氧体的3倍,能更精准地控制磁场范围,避免干扰手机指南针等敏感元件。而三星某些型号则选用铜线圈搭配铁氧体基底,在保证效率的同时将厚度控制在2mm以内。

未来材质:透明导电薄膜的想象

随着可折叠设备兴起,研究人员正在探索氧化铟锡(ITO)等透明导电材料替代铜线圈的可能性。虽然目前其导电性仅为铜的1/10,但韩国某实验室已通过石墨烯复合技术将效率提升至传统线圈的85%。或许未来某天,无线充电模块会像隐形眼镜般贴合在设备表面,彻底告别笨重的金属线圈。

从电磁原理到用户体验,无线充电线圈的材质进化始终围绕三个核心命题:如何让能量传输更高效、让发热更可控、让结构更轻薄。下一次当你把手机随手放在充电板上时,或许会想起那几克重的金属与陶瓷,正上演着一场无声的物理奇迹。

上一篇:无线充电利用了电磁感应原理吗?

下一篇:没有了

二维码扫一扫

二维码扫一扫

诺芯盛备案号:粤ICP备2022029173号-3 热销型号:20w无线充电模块 车载无线充电模块 鼠标无线充电模块 充电宝无线充二合一模块