发布时间:2025-08-15编辑:无线充模块浏览:0次

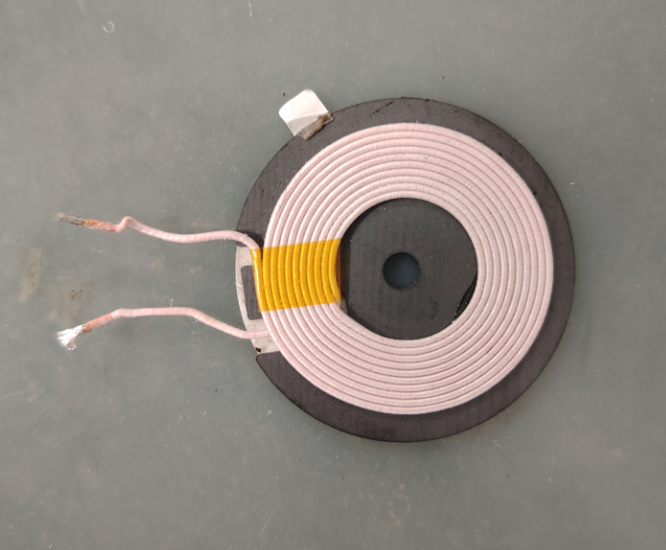

无线充电技术如今已渗透到日常生活的方方面面,从智能手机到电动牙刷,其核心组件——线圈的电感量(简称“电感”)如同人体的“心脏”,直接决定了能量传输的效率与稳定性。本文将深入解析电感量的设计原理、测量方法及优化策略,帮助读者理解这一看似抽象却至关重要的参数。

电感量:无线充电的“隐形指挥官”

电感量是线圈储存磁场能量的能力,单位为微亨(μH)。在无线充电系统中,发射端与接收端的线圈电感量需精确匹配,类似于对话双方必须使用同一频率的“语言”才能高效沟通。Qi标准建议电感量范围为5~20μH,具体数值需根据功率需求调整:例如5W设备通常设计15匝线圈,而10W设备需增加匝数以提升电感量。计算公式L = (μ * N² * A) / l中,匝数(N)和线圈面积(A)是关键变量——就像扩音器的音量旋钮,匝数越多、面积越大,电感量越强。但盲目增加匝数会导致电阻升高,如同水管变细会阻碍水流,反而降低效率。

测量与计算:精准调谐的“双保险”

实际制作中,电感量的验证需结合理论计算与仪器测量。LC谐振公式可估算匹配电容的数值,但如同烘焙蛋糕,配方(公式)只能提供基础比例,最终需依赖“温度计”(LCR表)实测确认。例如,若目标电感量为10μH,实测结果为12μH,则需通过减少匝数或调整线圈间距微调。值得注意的是,接收端线圈的电阻需控制在毫欧级——相当于将电线损耗压缩到“一根头发丝的阻力”,才能实现大功率传输。

平衡的艺术:效率与损耗的博弈

高电感量虽能增强磁场耦合效率,但过高的电阻会引发发热损耗,如同用力过猛可能拉伤肌肉。优化需从三方面入手:

材料选择:使用低电阻率铜线,并优先考虑多股绞合线(利兹线),其表面积更大,可减少高频电流的“皮肤效应”损耗。

结构设计:圆形线圈(Qi标准推荐)比方形更易控制磁场分布,而分层绕制能压缩体积,但需避免匝间电容干扰。

系统匹配:发射端与接收端电感量差值应小于20%,否则会像错位的齿轮,导致能量在传输中“打滑”。

未来展望:智能化调谐的突破

随着第三代半导体材料的应用,动态电感调节技术正在兴起。例如,通过实时监测负载变化自动调整谐振电容,如同自动驾驶车辆根据路况切换档位。2025年后的Qi标准或将引入自适应线圈,进一步突破传统固定电感量的限制。

理解电感量的本质,不仅是技术参数的堆砌,更是对电磁场与能量转换哲学的领悟。从公式推导到指尖的绕线工艺,每一微亨的精度背后,都藏着工程师对“无线自由”的极致追求。

上一篇:无线充电的原理是不是电磁感应

下一篇:没有了

二维码扫一扫

二维码扫一扫

诺芯盛备案号:粤ICP备2022029173号-3 热销型号:20w无线充电模块 车载无线充电模块 鼠标无线充电模块 充电宝无线充二合一模块