发布时间:2025-08-13编辑:无线充模块

磁场的魔法:无线充电如何隔空传电

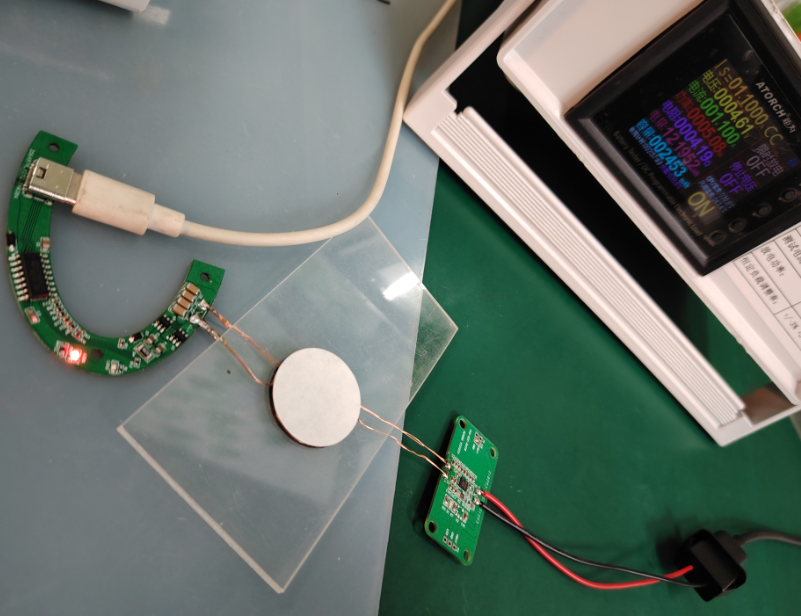

将手机轻轻放置在充电板上,无需插线就能补充电量,这种看似科幻的场景如今已融入日常生活。无线充电的核心原理可概括为“电与磁的能量舞蹈”——以电磁感应为基础,电流通过充电板内的发射线圈产生交变磁场,手机内部的接收线圈捕捉这一磁场并转化为电流,最终为电池供电。对于更远距离或更高效率的场景,部分技术会采用磁共振耦合,通过调整发射端与接收端的线圈频率,使两者像共鸣的音叉一样高效传递能量。这一过程中,能量的传递效率约为70%-85%,略低于有线充电的90%以上,而“消失”的能量大多转化为热量。

看不见的对话:通讯协议如何守护充电安全

无线充电并非简单的能量搬运,其背后有一套精密的“对话系统”。以主流的Qi标准为例,手机与充电器之间会通过磁场调制信号进行实时通讯,内容包括设备身份验证、电池状态监测和功率动态调节。例如,当手机电量接近充满时,接收线圈会发送指令降低功率,避免过充;若检测到金属异物(如钥匙)误入充电区域,系统会立即断电以防止过热。这种隐形对话每秒钟可发生上千次,犹如在磁场中编织了一张安全防护网。

热量:电池寿命的隐形刺客

无线充电引发的电池损耗争议,本质源于一个无法完全避免的副产品——热量。由于能量传递过程中的损耗,接收线圈附近温度可能升高3-8°C,相当于让电池长期处于“温水煮青蛙”的环境。锂电池内部的电解液对温度极其敏感,当温度超过40°C时,电极表面的固态电解质界面膜(SEI膜)会加速分解,导致锂离子活性降低。实验数据显示,电池在45°C环境下循环300次后,容量衰减速度比25°C环境快约30%。

设计者的防御策略:从硬件到算法的多重保护

面对热量的威胁,现代电子设备已构建多层防护体系。物理层面,接收线圈采用耐高温的聚酰亚胺薄膜包裹,主板配备分布式温度传感器;软件层面,充电算法会根据电池温度和电量动态调整输入功率,例如在检测到40°C时自动切换为涓流充电;结构设计上,旗舰机型普遍采用石墨烯散热片,其导热效率比传统铜片高50%,能将线圈热量快速导向机身其他区域。这些技术如同给电池穿戴了“隔热盔甲”,使无线充电的温升控制在安全阈值内。

用户行为的影响:那些被忽视的损耗加速器

日常使用习惯对电池寿命的影响常被低估。实验表明,当手机与充电板错位超过5毫米时,能量损耗会增加15%-20%,额外产生的热量相当于让电池多经历5%的充放电循环。更隐蔽的损耗来自碎片化充电:每次50%-80%的浅度充电虽看似温和,但10次浅充产生的累积氧化效应相当于1次完整循环。这就像短途行驶更费油的汽车引擎,频繁启停的充电模式反而加剧电池老化。

理性选择:场景化使用指南

对于注重电池健康的用户,可参考“三时三避”原则:高温环境(如夏季车内)避免使用无线充电;急需快速补电时优先选择有线方式;夜间长时间充电建议选用带主动散热功能的充电器。日常使用中,定期用酒精棉片清洁充电接触面,确保手机与充电板中心对齐,这些小动作可将能量损耗降低约7%。毕竟,技术始终是工具,明智的使用策略才是平衡便利与寿命的关键。

上一篇:无线耳机充电多长时间?

下一篇:没有了

二维码扫一扫

二维码扫一扫

诺芯盛备案号:粤ICP备2022029173号-3 热销型号:20w无线充电模块 车载无线充电模块 鼠标无线充电模块 充电宝无线充二合一模块