发布时间:2025-08-05编辑:无线充模块浏览:0次

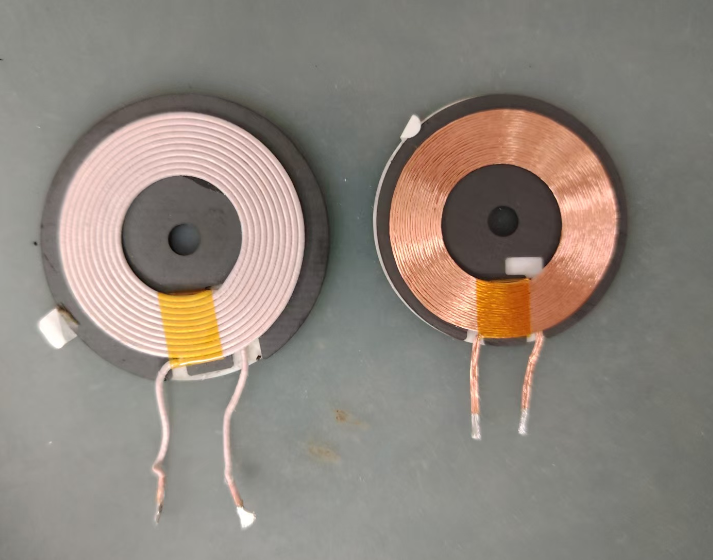

在当今快节奏的科技生活中,无线充电技术已成为智能手机、智能穿戴设备等领域的重要功能。然而,用户在选择无线充电设备时,常会遇到磁吸式与非磁吸式两种线圈设计的困惑。这两种技术看似相似,实则从工作原理到使用体验都存在显著差异。理解这些差异,有助于消费者根据自身需求做出更明智的选择。

电磁感应:能量传输的共同基础

无论是磁吸还是非磁吸无线充电,其核心均基于电磁感应原理。发射线圈(通常内置于充电底座)通入交流电后产生交变磁场,接收线圈(位于设备端)通过磁场耦合捕获电能并转化为直流电为电池充电。这一过程如同“隔空传物”,无需物理接触即可完成能量传递。然而,磁吸与非磁吸设计在实现这一原理时采取了不同的优化路径。

磁吸线圈:精准对接的“磁力导航”

磁吸式无线充电线圈的最大特点在于内置磁铁阵列。这些磁铁不仅提供吸附力,使设备与充电器自动对齐,还通过增强磁场耦合效率减少能量损耗。例如,苹果MagSafe采用16颗环形排列的磁铁,确保iPhone与充电器“咔嗒”一声精准贴合,充电效率可达15W,比普通非磁吸线圈提升约30%。这种设计类似于高铁车厢的自动对接系统,既保证连接稳定性,又避免反复调整位置的麻烦。

磁吸结构的另一优势体现在动态场景中。当手机处于移动状态(如车载充电),磁力吸附能有效抵抗震动导致的位移,维持充电连续性。此外,磁吸接口常兼容配件扩展,如卡包、散热器等,形成生态联动。但需注意,强磁性可能干扰心脏起搏器等医疗设备,且金属异物吸附可能引发发热风险。

非磁吸线圈:自由放置的“泛在充电”

传统非磁吸无线充电线圈(如Qi标准)依赖更宽松的磁场分布,允许设备在充电板一定范围内自由放置。这种设计牺牲了部分效率(通常功率7.5-10W),但换来更强的兼容性——几乎所有支持Qi协议的设备均可通用,不受品牌限制。就像无线WiFi信号覆盖整个房间,用户无需精准定位也能享受充电便利。

然而,非磁吸充电对线圈对齐度更为敏感。实验显示,当发射与接收线圈偏移超过5mm时,效率可能下降40%以上。用户常需反复调整手机位置,甚至依赖充电板上的LED指示灯辅助对齐。此外,非磁吸设计在多层保护壳、厚重外壳等场景下更容易出现充电中断。

效率与安全的博弈场

在充电速度方面,磁吸式凭借紧密耦合优势,峰值功率可达15W甚至更高,而非磁吸式普遍停留在7.5-10W区间。这类似于高速公路与普通公路的车速差异——磁吸的“专用车道”自然更快。但值得注意的是,两者实际效率均受温度、负载等因素影响,持续高功率可能引发过热保护。

安全性上,非磁吸设计因无强磁性,对信用卡、医疗设备更友好;而磁吸式需警惕磁场干扰风险。两者均具备异物检测功能,但磁吸结构对金属碎屑更敏感,可能误触发断电保护。

场景化选择的黄金法则

对于追求效率与生态整合的用户,磁吸无线充电是理想选择。例如商务人士需要快速补电、游戏玩家搭配磁吸散热器,或苹果生态用户扩展MagSafe配件。而注重兼容性与自由度的场景——如共享充电设施、多品牌设备混用家庭,非磁吸设计更能满足需求。

未来,随着技术演进,磁吸与非磁吸的界限可能逐渐模糊。例如新型自适应磁阵技术可动态调整磁性强度,兼顾对齐精度与兼容性。但现阶段,理解两者的核心差异,才能让无线充电真正实现“无感”体验。

上一篇:无线充PCB线圈

下一篇:没有了

二维码扫一扫

二维码扫一扫

诺芯盛备案号:粤ICP备2022029173号-3 热销型号:20w无线充电模块 车载无线充电模块 鼠标无线充电模块 充电宝无线充二合一模块