发布时间:2025-08-05编辑:无线充模块浏览:0次

无线充电技术正以润物无声的姿态重塑着现代生活的能源交互方式。这项看似神奇的科技背后,承载着精密的电磁学原理与匠心独运的工程设计,而其中最为核心的载体便是PCB线圈——这个隐匿于设备内部的“能量桥梁”。

一、电磁舞者:原理层面的精妙对话

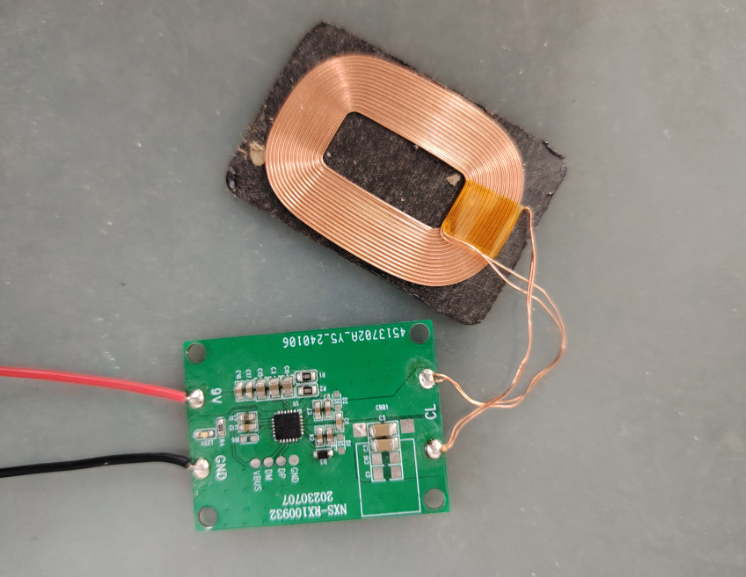

无线充PCB线圈的本质是一场微观世界的双人探戈。基于电磁感应与磁共振两大物理机制,发射端的初级线圈如同热情洋溢的领舞者,通过交变电流激发出跃动的磁场波纹;接收端的次级线圈则化身敏锐的追随者,精准捕捉这些无形的能量信号并转化为电能。这种跨越空间的能量传递过程,恰似两位默契十足的舞伴无需肢体接触便能完成力量流转。更令人惊叹的是,当两组线圈调谐至相同频率时,系统会进入高效的共振状态,仿佛琴弦共鸣般实现远距离稳定供能,这正是磁共振技术的精髓所在。

为实现这种优雅的能量之舞,工程师们采用利兹线或扁铜线编织出形态各异的导电路径。多股导线并绕的设计策略犹如为电流开辟多条高速公路,有效降低了交流阻抗带来的能量损耗,确保每一丝电能都能高效抵达目的地。无论是圆润流畅的圆形布局,还是棱角分明的方形结构,都是针对不同设备特性量身定制的解决方案。

二、毫厘之争:PCB设计的极致挑战

步入微观尺度,PCB线圈的设计堪称一场毫米级的战役。Qi标准作为行业规范,明确规定了单层平面螺旋式的布线法则,要求线宽与间距分别控制在0.2mm和0.15mm的严苛范围。这样的精度相当于在指甲盖大小的区域内绘制微雕艺术品,任何细微偏差都可能导致电磁场分布失衡。设计师们必须像建筑师般统筹全局,既要保证足够的载流能力,又要规避相邻导线间的串扰干扰。

这绝非简单的几何排列游戏。电磁兼容性(EMC)成为隐形的对手,稍有不慎便可能引发信号泄漏或噪声污染。热管理同样是绕不开的难题,密集排布的铜箔在高频工作时会积累大量热量,如同拥挤人群中的身体发热。此时,材料学的突破至关重要——特殊覆铜板的应用既能提升散热效率,又能维持稳定的介电常数,确保能量传输通道始终畅通无阻。

三、跨界赋能:多元场景的应用革命

随着技术成熟度提升,PCB线圈正在突破消费电子领域的边界。在智能家居场景中,它让台灯、音箱等日常用品摆脱线缆束缚;医疗领域里,植入式设备的无线供电方案为生命健康监测带来全新可能;工业自动化生产线上,移动机械臂通过无线充电实现不间断作业。这些应用场景的背后,是层压式PCB板载线圈电感器的技术创新,其优异的电磁耦合性能使能量传输效率突破传统认知。

特别值得关注的是,新型复合材料的应用正在改写规则手册。柔性基板的引入使线圈可以弯曲折叠,适应复杂曲面安装需求;纳米级绝缘涂层的出现,则解决了高密度布线下的击穿风险。这些进步让设计师得以突破二维平面的限制,在三维空间内构建更复杂的能量网络。

四、未来图景:技术演进的方向标

站在行业前沿观察,无线充PCB技术呈现三大发展趋势:首先是微型化浪潮,通过芯片级封装工艺将线圈尺寸压缩至极限;其次是智能化升级,集成传感器实现异物检测与功率动态调节;最后是生态化融合,与其他无线通信协议协同工作形成万物互联的基础架构。每一次技术跃迁都在重新定义人机交互的可能性。

当我们凝视掌心中的无线充电器时,看到的不仅是科技产品的进化史,更是人类对自由与便捷的永恒追求。那些蜿蜒于PCB板上的精细线条,实则是连接物理世界与数字未来的隐形纽带。随着材料科学、制造工艺和算法控制的持续突破,这场静默的能量革命必将掀起更广阔的应用浪潮,最终实现“所到之处皆为充电区”的理想愿景。

上一篇:iphonexr无线充电线圈位置

下一篇:没有了

二维码扫一扫

二维码扫一扫

诺芯盛备案号:粤ICP备2022029173号-3 热销型号:20w无线充电模块 车载无线充电模块 鼠标无线充电模块 充电宝无线充二合一模块