发布时间:2025-07-19编辑:无线充模块浏览:0次

在现代汽车科技飞速发展的今天,车载手机无线充电器已成为许多车型的标配功能。这种看似简单的“放下即充”体验,背后实则隐藏着精妙的物理原理与工程技术。那么,究竟是什么样的技术让电能摆脱了线缆的束缚,在空气中完成“隔空投送”?

电磁感应:无线充电的基石

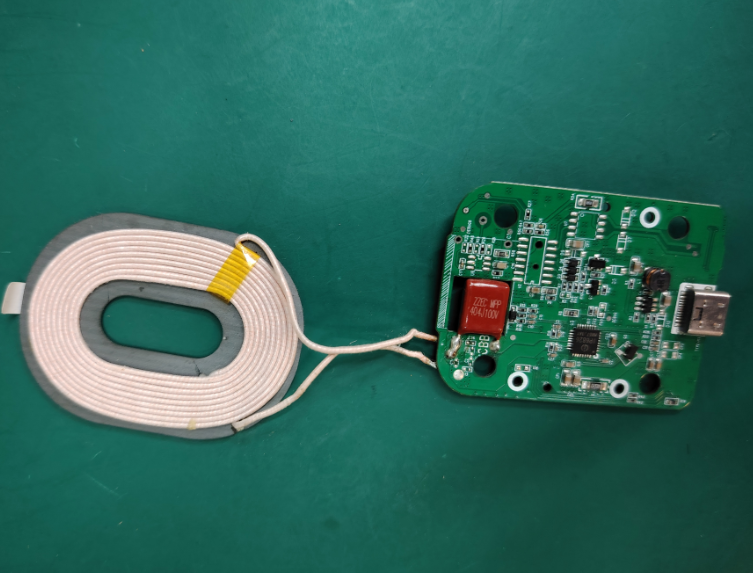

车载无线充电的核心原理是电磁感应,这一现象最早由19世纪的科学家法拉第发现。简单来说,当电流通过发射端线圈时,会产生一个交变磁场;而手机内置的接收线圈一旦进入这个磁场范围,就会因磁场变化产生感应电流,从而为电池充电。这个过程类似于两个看不见的“能量齿轮”——发射线圈是主动旋转的齿轮,接收线圈则是被动咬合的齿轮,通过磁场而非物理接触传递动力。

实际应用中,车载充电器的发射线圈通常隐藏在扶手箱或中控台下方,工作频率控制在100-300kHz之间,以确保高效能量传输。值得注意的是,充电效率与线圈对齐程度密切相关——就像对讲机需要调至同一频道才能清晰通话,线圈的错位可能导致能量损耗甚至充电失败。

磁共振技术:更自由的充电方式

除了主流的电磁感应,部分高端车载系统采用了磁共振无线充电技术。这种方案允许发射端与接收端在数厘米的距离内实现能量传输,且对位置对齐的要求更低。其原理类似于音叉共振:当两个调谐至相同频率的音叉靠近时,一个振动会引发另一个同步振动。在充电场景中,发射线圈和接收线圈就像一对“电磁音叉”,通过谐振腔的匹配实现能量高效耦合。

不过,磁共振技术目前仍面临成本高、电磁兼容性设计复杂等挑战。就像无线电台需要避免频道干扰,车载磁共振系统必须精确控制电磁场强度,以防影响车内其他电子设备。

安全设计:看不见的防护网

许多人担心无线充电会产生辐射或过热风险。实际上,现代车载系统通过多重保护机制化解这些隐患。例如,输入电压调节模块会实时监控供电状态,如同“智能水龙头”根据需求调节水流;异物检测(FOD)功能则像安检仪,一旦发现钥匙、硬币等金属物体误入充电区,会立即暂停供电。此外,Qi标准等国际规范严格限制了电磁场强度,其辐射量甚至低于手机通话时的信号强度。

场景化应用:从实验室到方向盘

这项技术的落地离不开汽车场景的特殊适配。与传统家用无线充电器相比,车载版本需要应对更多挑战:车辆颠簸可能导致手机位移,因此线圈设计需具备一定的位置容错能力;高温暴晒环境下,充电器需集成温度传感器,避免电池过热。一些厂商还开发了带散热风扇或硅胶防滑垫的充电槽,如同为手机打造了一个“带空调的专属座位”。

从更宏观的视角看,无线充电技术正从手机向电动汽车领域延伸。试想未来高速公路铺设充电线圈,电动车即可实现“边行驶边充电”——这恰似将车载手机充电的原理放大到道路尺度。不过现阶段,车载手机无线充电仍是该技术最成熟的应用范例,它用无声的磁场交响曲,诠释了科技如何将日常不便转化为优雅的解决方案。

在驾驶场景中,这项技术不仅解决了“电量焦虑”,更重塑了人车交互的方式。当驾驶员无需分神插拔线缆,当中控台不再缠绕杂乱的数据线,科技便真正回归了它的本质:让复杂消失于无形,只留便利触手可及。

上一篇:英集芯6822传导

下一篇:没有了

二维码扫一扫

二维码扫一扫

诺芯盛备案号:粤ICP备2022029173号-3 热销型号:20w无线充电模块 车载无线充电模块 鼠标无线充电模块 充电宝无线充二合一模块