发布时间:2025-07-17编辑:无线充模块浏览:0次

在现代汽车科技日新月异的今天,车载无线充电器已成为许多车主眼中的“隐形助手”。它悄然解决了行车途中手机电量告急的尴尬,无需反复插拔数据线,只需轻轻一放,电能便如空气般无声传递。这背后究竟隐藏着怎样的科学原理?让我们从物理学的底层逻辑出发,揭开这项技术的神秘面纱。

电磁感应:看不见的能量桥梁

车载无线充电技术的核心原理,可以追溯到1831年法拉第发现的电磁感应现象。简单来说,当电流通过发射端的环形线圈时,会产生一个不断变化的磁场。这个磁场就像隐形的接力棒,当手机背面的接收线圈进入磁场范围时,磁力线会切割线圈导体,从而在接收端激发感应电流。整个过程类似于中学物理实验中两个相邻线圈的能量传递,只不过车载系统通过精密设计,将这种效应放大到了实用级别。

实际应用中,发射线圈通常嵌入汽车中控台或专用充电槽,工作时会产生特定频率的交变磁场(常见范围为110-205kHz)。接收端线圈则集成在手机或电子设备内部,两者距离需控制在8mm以内才能保证高效传输。这种“隔空取电”的方式,本质上是通过磁场构建了一条看不见的能量高速公路。

技术演进:从单车道到立体交通网

早期的无线充电器仅采用基础电磁感应方案,如同单向单车道,存在对准要求严格、传输效率波动大的局限。现代系统已升级为磁耦合谐振技术,相当于将单车道扩建为立体交通网——发射端和接收端线圈被调谐到相同谐振频率,能量可以通过磁场共振实现中距离传输(最远可达数厘米),且对位置偏差的容忍度显著提升。

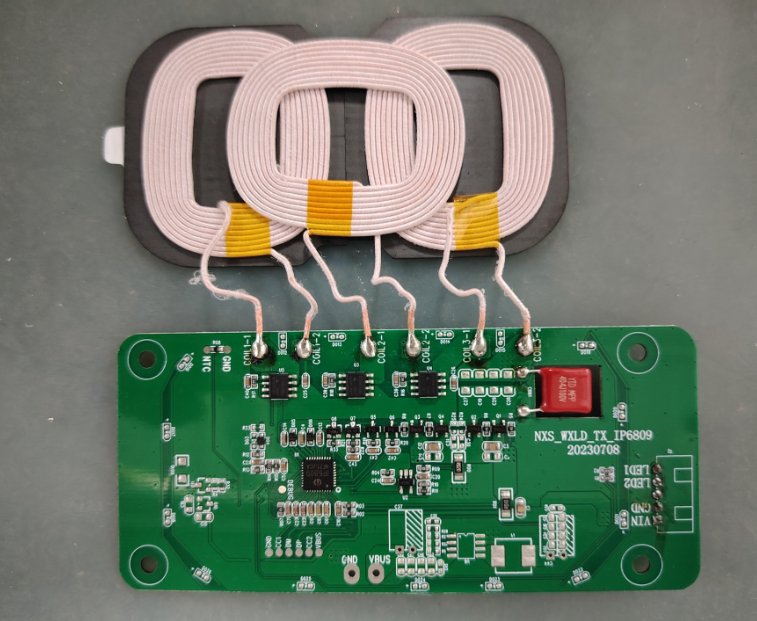

这种技术突破的关键在于“谐振耦合”机制。想象两个音叉:当其中一个被敲击发声时,附近同频率的音叉也会开始振动。无线充电器的线圈同样遵循这一原理,当发射线圈以特定频率振荡时,接收线圈会像被“唤醒”般产生共振,从而实现更高效的能量捕获。某些高端车型甚至采用多线圈阵列设计,如同在充电区域铺设了“磁力网格”,无论设备如何放置都能保持稳定供电。

安全防护:智能化的能量守门人

面对用户对电磁辐射的担忧,现代车载系统配备了多重防护措施。电流调节模块会实时监测充电状态,如同交通信号灯般动态控制能量流动:当检测到金属异物侵入时立即断电,避免产生涡流发热;当手机电量充满后自动切换为涓流模式,防止过充损伤电池。这些保护机制使得无线充电的辐射强度远低于国际安全标准,甚至比接听手机通话时的电磁暴露更低。

特别值得注意的是,电动汽车的无线充电系统(如充电板与车底接收器的交互)采用了更严密的电磁屏蔽设计。通过反向绕组抵消杂散磁场,确保座舱内的电磁环境与自然环境无异。这种设计思维如同给磁场套上了定向导管,让能量只沿着预设路径流动。

场景适配:从手机到未来出行生态

当前主流车载无线充电器主要服务于智能手机,但技术演进正推动更广阔的应用场景。部分新能源车型已尝试将无线充电模块整合至扶手箱、后排空调控制区等位置,形成多设备协同充电的“能量枢纽”。更前沿的探索则聚焦于电动车大功率无线充电——当车辆停入车位时,地面充电板与车载接收器自动对接,实现完全无接触的能量补充,整个过程比传统插电方式节省40%的操作时间。

这项技术正在重塑人们对能量获取的认知边界。就像Wi-Fi取代网线那样,无线电力传输或将彻底消灭充电接口。随着标准化协议(如Qi标准)的普及和跨设备兼容性的提升,未来的汽车可能化身为移动的“能量基站”,在行驶途中持续为乘客的各类电子设备供电。从原理到应用,车载无线充电技术正在书写人机交互的新范式,让科技真正成为“无形却有质”的生活伙伴。

上一篇:无线充电用到的原理是什么

下一篇:没有了

二维码扫一扫

二维码扫一扫

诺芯盛备案号:粤ICP备2022029173号-3 热销型号:20w无线充电模块 车载无线充电模块 鼠标无线充电模块 充电宝无线充二合一模块