发布时间:2025-08-31编辑:无线充模块

在当今科技飞速发展的时代,电动汽车的充电方式正经历一场静默的革命。无需插拔电缆,只需将车辆停放在特定区域,电能便能通过无形的“桥梁”传递到车载电池中。这种看似魔法的技术,背后实则是电磁场这一古老而神奇的物理媒介在发挥作用。目前,主流的无线充电技术主要依靠三种原理实现,每一种都像是一场精心设计的能量传递仪式。

电磁感应式:无声的能量接力赛

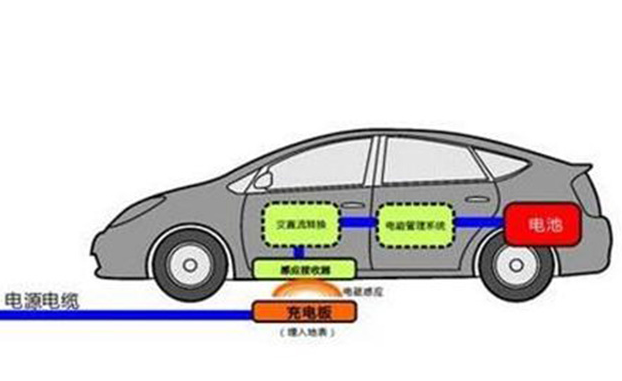

电磁感应式无线充电的工作原理,宛如一场精密的接力比赛。在地面充电区域设置的初级线圈如同第一棒选手,当交变电流通过时,它会生成一个不断变化的磁场。这个磁场就像接力棒,悄无声息地穿越空气,被安装在车辆底部的次级线圈这位第二棒选手精准接住。次级线圈在磁场的作用下产生感应电流,从而完成能量的传递。目前这种技术已经实现大规模量产,成本相对较低,但它的“臂长”有限,传输距离通常在几厘米到十几厘米之间。一旦距离增加,电能损耗便会显著上升,效率也随之降低。根据实际测试数据,电磁感应式的效率可达88%-92%,但需要发射端和接收端线圈精确对位才能发挥最佳性能。

电磁共振式:心有灵犀的能量共鸣

如果说电磁感应是接力赛,那么电磁共振式无线充电就更像一场双人舞。发射器和接收器如同两位训练有素的舞者,当它们调整到完全相同的振动频率时,能量传递的效率会达到最佳状态。这种“共鸣”现象使得电能可以更高效地穿越空气间隙,传输距离也比电磁感应式更远,能达到几十厘米。实验室环境中,香港城市大学的研究团队通过纳米晶材料技术,将共振式无线充电的效率提升至96%,同时使系统体积减小了20%。不过,这种技术目前仍面临商业化难题,设备成本较高,且需要复杂的频率匹配系统,就像需要舞者始终保持完美同步一样具有挑战性。

无线电波式:能量的大气层旅行

无线电波式充电则采用了更为大胆的策略——让能量像广播信号一样在空气中传播。通过专门的整流电路(可以理解为能量的“翻译器”),电磁波被转换为可供电池使用的直流电。这种技术最显著的优点是方向灵活性,理论上可以实现远距离充电。但现阶段,无线电波在长距离传输中会快速衰减,就像声音在旷野中逐渐消散。只有在能量高度集中的情况下,才能保证有效的方向性和传输效率。微波无线充电是其中的一个分支,它将电能转化为微波,通过发射天线送出,再由车辆上的接收天线捕获并重新转换为电能。这种技术虽然前景广阔,但目前仍处于实验室阶段,尚未解决效率低下和潜在辐射安全问题。

从实验室到马路:技术落地的现实图景

这些原理各异的无线充电技术正在从实验室走向实际应用。在国内,苏州等地已经投用了有线无线一体化充电设施,验证了7-11千瓦功率等级的可行性;比亚迪、中兴新能源等企业已推出支持无线充电的车型;而沃尔沃、大众等国际厂商正在测试功率高达40-450千瓦的系统,这相当于能在极短时间内为车辆注入数百公里的续航里程。更令人振奋的是动态无线充电技术的出现——通过埋在道路下的供电导轨,行驶中的电动汽车可以持续获取电能。成都的公交线路和美国的橡树岭实验室已经开展了这类试点,它不仅能减少车载电池数量,还能从根本上解决续航焦虑。

标准与安全:无形能量的有形约束

随着技术发展,规范和标准也在同步完善。我国发布的GB/T 38775系列国家标准为无线充电设备提供了技术框架,而2024年9月起实施的《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》进一步明确了频率使用和辐射限值等关键参数。在实际应用中,无线充电系统还配备了精密的通信机制。就像两个设备间的“暗号对接”,接收端线圈会发送包含身份识别、功率需求等信息的信号包,发射端据此调整输出。如果信号中断,系统会立即停止供电,确保金属异物或误入物体不会引发安全事故。

站在当下回望,无线充电技术正以三种基础原理为支点,撬动整个电动汽车行业的能源补给模式变革。尽管传输距离限制、设备成本高企(目前是有线充电的4-5倍)等问题仍待突破,但这项技术已经展现出与传统加油体验媲美的潜力。当自动驾驶技术与无线充电网络深度融合,未来的电动汽车或许能自主寻找充电点位,在无人干预的情况下完成能量补充——这不再是科幻场景,而是已在多个试点项目中验证的可行未来。每一次停车或行驶中的无形充电,都是电磁学原理与工程技术共同谱写的能源新篇章。

上一篇:自制无线充电接收线圈

下一篇:没有了

二维码扫一扫

二维码扫一扫

诺芯盛备案号:粤ICP备2022029173号-3 热销型号:20w无线充电模块 车载无线充电模块 鼠标无线充电模块 充电宝无线充二合一模块