发布时间:2025-08-07编辑:无线充模块

无线充电技术作为现代电子设备的主流续航方案之一,其安全性始终是行业发展的核心命题。其中,**异物检测(FOD, Foreign Object Detection)**功能犹如一道隐形的安全闸门,守护着用户免受潜在风险的威胁。这项技术通过精准识别充电区域内的异常物体——尤其是金属材质物品,有效规避了因电磁感应引发的过热、短路甚至火灾隐患。

一、FOD:无线充电领域的“防火墙”

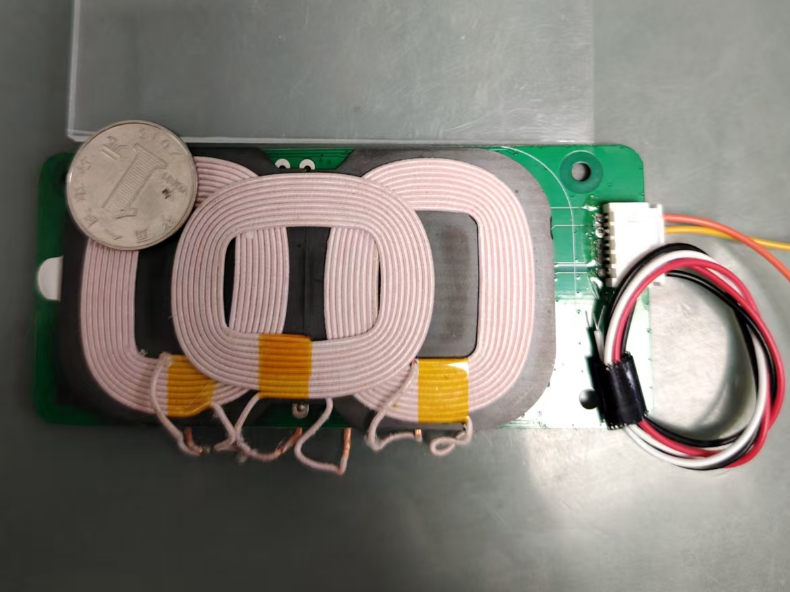

在无线充电过程中,当非充电目标物体(如钥匙、硬币或回形针)意外滞留于发射端与接收端之间时,交变磁场会在导体表面产生涡流效应,导致局部温度急剧攀升。据实验数据显示,一枚普通金属钥匙在未被及时移除的情况下,可在几分钟内升温至足以引燃易燃物的临界点。因此,国际主流标准均强制要求设备必须具备自动侦测并中断充电的能力。例如,Qi协议家族自诞生起便将FOD纳入基础安全框架,从最初的Qi1版本到最新的Qi2.0规范,该功能的实现精度与响应速度持续迭代升级。

以日常场景为例:若用户将手机放置在桌面进行无线快充时,不慎将耳机线缠绕其中,此时FOD系统会像敏锐的哨兵般立即触发保护机制,停止电能传输并向用户发出警示。这种设计不仅避免了设备损坏,更杜绝了因疏忽造成的居家安全隐患。

二、标准体系的多维构建

当前行业主要遵循两大技术路径:一是基于阻抗变化的被动检测法,二是结合信号特征分析的主动扫描模式。前者如同“触觉神经”,通过监测电路参数波动判断异物存在;后者则似“雷达扫描”,利用高频脉冲信号绘制充电区域的三维图像。在具体指标上,最新标准规定设备需在0.5秒内完成从识别到断电的全流程操作,且对直径小于5毫米的微小金属颗粒也要保持高度敏感度。

值得注意的是,不同应用场景对检测灵敏度的要求存在差异。消费级电子产品侧重平衡用户体验与安全性,允许适度容差以确保日常使用的便利性;而工业级设备如电动汽车无线充电桩,则采用军事级的严苛标准,即使在极端环境条件下也要保证零漏检率。这种分级管控策略既满足了多样化需求,又推动了技术的精细化发展。

三、认证流程:从实验室到市场的必经之路

想要获得市场准入资格,厂商必须通过权威机构的严格测试。以Qi认证为例,整个流程包含理论验证、模拟实验和真实场景压力测试三个阶段。在实验室环境中,工程师会使用标准化金属模型模拟各种可能干扰因素,确保产品在不同姿态、角度下都能稳定工作;而在实际应用环节,则需要收集海量用户反馈数据来优化算法模型。这种“双轨并行”的验证机制,既保证了技术的可靠性,也为后续迭代提供了宝贵依据。

对于生产企业而言,建立完善的内部质检体系同样至关重要。从原材料筛选到成品出厂,每个环节都要设置多重关卡:电路板焊接质量直接影响信号完整性,外壳材质选择关乎电磁屏蔽效果,软件算法更新则决定着系统的自适应能力。只有将标准渗透到生产链条的每一个细胞,才能真正实现“安全可控”的承诺。

四、未来展望:智能感知的新纪元

随着人工智能技术的融入,新一代FOD系统正朝着自学习方向发展。通过机器学习算法分析海量历史数据,设备能够自主识别新型异物类型,并根据用户习惯动态调整灵敏度阈值。例如,针对经常佩戴金属饰品的用户群体,系统可自动降低误报频率;而在公共场所使用时,则会提升警戒级别以确保公共安全。这种个性化的安全策略,标志着无线充电技术正式迈入智能化时代。

与此同时,跨行业标准的统一化进程也在加速推进。无论是手机厂商、汽车制造商还是家电企业,都在积极推动建立通用的通信协议与数据接口。这意味着未来不同品牌的设备将能实现无缝协作,共同编织一张覆盖全场景的安全网络。正如电力革命改变了人类生活方式一样,更加智能、安全的无线充电生态体系,必将重塑我们的数字生活图景。

在这个追求效率与便捷并存的时代,无线充电异物检测标准不仅是技术进步的缩影,更是社会责任感的具体体现。它用科技的力量构筑起无形的安全屏障,让每一次能量传递都充满信任与安心。

下一篇:没有了

二维码扫一扫

二维码扫一扫

诺芯盛备案号:粤ICP备2022029173号-3 热销型号:20w无线充电模块 车载无线充电模块 鼠标无线充电模块 充电宝无线充二合一模块