发布时间:2025-10-17编辑:无线充模块浏览:0次

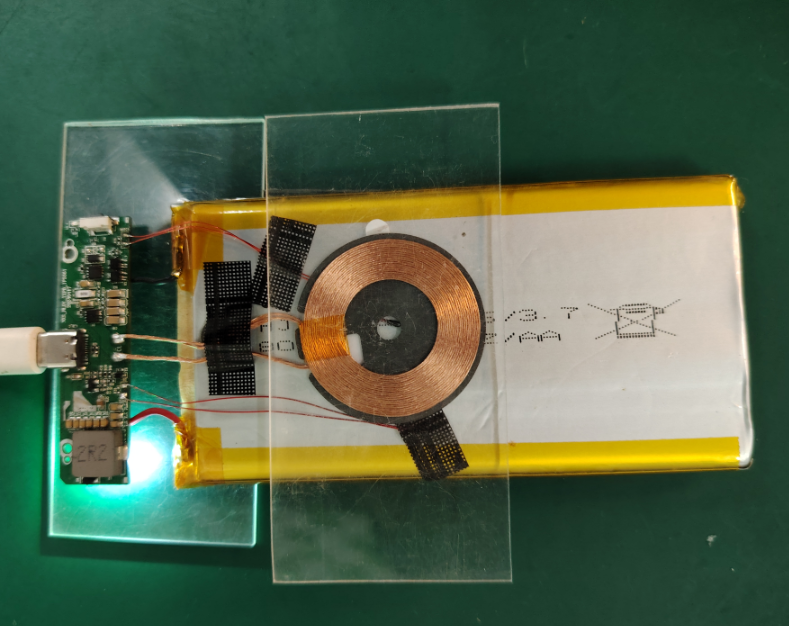

无线充电宝是否产生有害辐射?这个问题困扰着许多消费者。当我们把手机轻轻放在充电宝上,指示灯亮起的那一刻,看不见的电磁场已经开始工作。这种能量传递方式带来的便捷背后,确实存在着一种物理现象——电磁辐射。但关键在于,这种辐射是否构成健康威胁?

辐射本质:非电离辐射的安全性

无线充电技术依赖的是电磁感应原理,产生的辐射属于低频非电离辐射。与我们日常接触的手机信号、Wi-Fi路由器类似,这种辐射的能量强度远不足以破坏生物分子结构,与医院X光或紫外线等电离辐射存在本质区别。科学界普遍认为,在规范使用条件下,这类辐射对人体健康的风险微乎其微。

实测数据:远低于安全阈值

实际检测显示,主流品牌无线充电宝表面的电磁场强度通常在几十微特斯拉(μT) 以下。对比国际非电离辐射防护委员会(ICNIRP)规定的公众暴露限值(100μT),实际辐射量仅为安全线的几分之一。我国《电磁辐射防护规定》对连续6分钟全身平均比吸收率(SAR)有严格限制,合格产品均符合这一标准。简单类比,这种辐射强度甚至低于使用电吹风或电动剃须刀时的暴露值。

被忽视的更大隐患:发热与电池损耗

相较于辐射问题,无线充电宝的高温效应更值得关注。当手机与充电宝紧密贴合时,两者的发热区域叠加,散热空间被压缩。实测表明,部分产品表面温度可达48℃以上,而手机背板温度可能更高。高温会显著加速锂电池老化,频繁在高温环境下充电,可能使手机电池在一年内损失15%-20%的原始容量,相当于正常使用两年多的损耗速度。这种损耗是所有无线充电方式的共性问题,但因充电宝体积小、散热差,在移动中使用时问题尤为突出。

效率缺陷:能量转换的代价

无线充电的能量转换效率通常比有线充电低15%-20%。这意味着有相当一部分电能转化为热量而非充电能量。举例来说,要给手机充满3000mAh电量,无线充电宝可能需要消耗3500mAh以上的自身储备。这种效率差距不仅延长充电时间,也加剧了发热问题。

选购与使用的科学策略

认证标识甄别:优先选择带有Qi认证标志的产品(全球无线充电标准联盟认证),并确认产品本体标注了完整的电气参数。第三方测评显示,三星等品牌在标签标识规范性上表现优异。

安全性能验证:关注充电保护功能(充满自动降功率)、异物检测能力(FOD)。专业测试中,三星、罗马仕等品牌在异物检测精度和温控方面表现突出。当钥匙、硬币等金属物误放时,优质产品会立即停止充电并发出警示。

散热结构优化:选择带有蜂窝状散热孔或硅胶防滑垫抬升设计的产品,避免手机与充电宝完全紧贴。实测表明,仅1毫米的空气间隙就能降低接触面温度3-5℃。

使用场景管理:避免在被褥、毛毯等隔热材质上使用,高温环境(如夏季车内)中建议改用有线充电。充电时移除手机保护壳,可提升效率并减少积热。

理性认知:技术便利的平衡之道

无线充电宝如同所有电子设备,其电磁场存在是客观事实。但科学数据证实,合规产品的辐射暴露量对健康影响可忽略不计。真正需要警惕的是不当使用导致的过热问题,以及由此引发的电池加速老化。选择通过严格安全测试的产品(如第三方测评中的五星安全机型),配合科学使用方法,便能兼顾便捷与安全。当我们在咖啡馆里无需插线即实现电量补给时,这份便利背后的科学支撑,更值得被理性认知而非过度担忧。

上一篇:手机无线充电发热量

下一篇:没有了

二维码扫一扫

二维码扫一扫

诺芯盛备案号:粤ICP备2022029173号-3 热销型号:20w无线充电模块 车载无线充电模块 鼠标无线充电模块 充电宝无线充二合一模块