发布时间:2025-09-02编辑:无线充模块浏览:0次

磁耦合谐振式无线充电技术,正悄然改变人们对“充电”的传统认知。试想,当手机放在桌面的任意位置便能自动充电,电动汽车驶过特定路段即可补充能量,这样的场景不再是科幻电影中的想象。这一切的背后,隐藏着一项被称为“电磁魔术”的创新技术。

看不见的能量桥梁

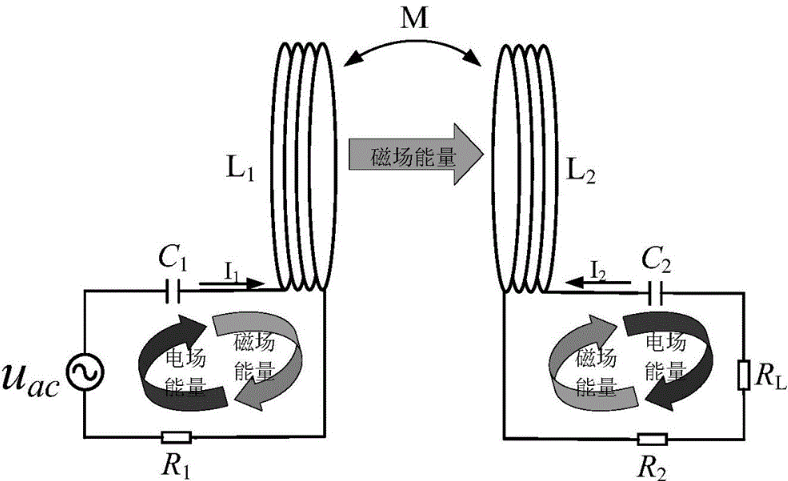

这项技术的核心在于电磁场的精妙运用。发射端的高频交流电源驱动线圈产生交变磁场,与接收端线圈通过磁场共振形成能量通道。就像两只频率相同的音叉会引发共振,当发射线圈与接收线圈调谐到相同频率时,能量传输效率达到峰值。实验数据显示,这种谐振模式下的能量转换效率最高可达85%,相当于传统有线充电九成的效能。

系统的双核心结构构建了能量传输的物理基础。发射引擎由高频电源驱动,搭配经过精密计算的谐振电容,能够将电能转化为高频振荡磁场。接收引擎则通过线圈捕获磁场能量,借助补偿电容构成的谐振回路实现能量回收。这种结构突破了传统电磁感应技术对精准对准的苛刻要求,允许接收设备在三维空间内自由移动。

穿透物质的能量传递

与传统无线充电技术相比,磁耦合谐振式系统的最大突破在于空间适应性。实验室环境下,能量传输距离已突破58厘米的技术门槛,相当于成年人手臂的自然伸展范围。更令人称奇的是,该系统能够穿透厚度达5厘米的木质桌面或塑料隔板,这项特性使其在智能家居场景中展现出独特优势——将发射模块嵌入家具内部,既能保持空间美观,又实现全域覆盖。

系统的智能调节能力保证了稳定输出。当接收设备位置发生偏移时,内置的频率跟踪技术能自动调整振荡频率,类似自动驾驶汽车的实时路况适应系统。苏州某科技园区铺设的电子公路,正是利用这种动态调节能力,成功实现了对行驶中物流机器人的持续供电。

工业场景的革新力量

在智能制造领域,这项技术正在重塑生产流程。青岛某企业研发的全自动导航运输车(AGV)系统,通过在作业路径关键节点部署无线充电模块,使设备实现“作业即充电”的无缝衔接。相比传统充电桩方案,设备利用率提升40%,维护成本下降60%。特斯拉等车企的专利布局显示,下一代电动汽车将配备路面感应充电系统,高速公路行驶中即可完成能量补充。

医疗设备的供电革命同样值得关注。植入式心脏起搏器采用微型接收线圈后,患者仅需穿戴特制背心即可完成体外充电,彻底告别开胸更换电池的风险。临床试验表明,这种非接触供电方式将设备使用寿命延长至10年以上,为百万级患者带来福音。

技术进化的三重挑战

尽管前景光明,该技术仍面临关键突破点。电磁兼容性问题如同无形的绊脚石,多个设备同时充电时产生的磁场干扰,需要开发新型屏蔽材料。环境适应性方面,金属物体的随机介入可能引发系统失谐,这促使研究人员开发出具有自学习能力的抗干扰算法。成本控制则是产业化推广的关键,当前系统造价约为传统方案的3倍,但规模化生产有望在三年内实现成本对等。

站在2025年的技术前沿观察,磁耦合谐振式无线充电正在经历从实验室到商用的关键跃迁。当传输功率突破2000W大关,当动态充电效率稳定在80%以上,这项技术将真正开启万物互联时代的无尾化革命。或许在不久的将来,我们回望需要插拔充电线的时代,会像今天看待老式拨盘电话般充满怀旧感。

上一篇:手表无线充电是什么意思

下一篇:没有了

二维码扫一扫

二维码扫一扫

诺芯盛备案号:粤ICP备2022029173号-3 热销型号:20w无线充电模块 车载无线充电模块 鼠标无线充电模块 充电宝无线充二合一模块