发布时间:2025-08-01编辑:无线充模块浏览:0次

无线充电技术如今已广泛应用于智能手机、智能手表等电子设备中,其背后的科学原理看似神秘,实则基于经典的物理学定律。这项技术如何实现“隔空送电”?让我们从最基础的电磁现象说起。

电磁感应:无线充电的基石

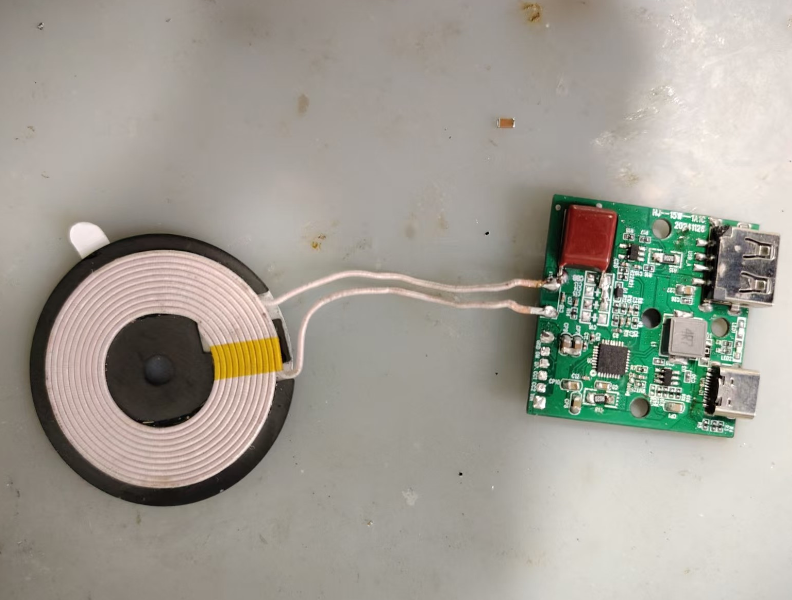

1831年,迈克尔·法拉第发现导体在变化的磁场中会产生电流,这一现象被称为电磁感应。无线充电正是利用了这一原理:充电底座(发射端)内的线圈通入交流电后,会产生交变磁场;当设备(接收端)的线圈进入该磁场范围时,磁力线切割线圈导体,从而感应出电流,为电池充电。这一过程类似于“无形的能量桥梁”——发射端像是一个振荡的音叉,接收端则是与之共振的另一只音叉,通过磁场振动传递能量。

然而,传统电磁感应技术存在明显局限:传输距离短(通常小于5毫米),且发射端与接收端需严格对准。这就像试图用吸管喝水,稍微歪斜就无法吸到液体。为解决这一问题,科学家引入了更先进的技术——磁共振耦合。

磁共振耦合:拉长能量传输的“手臂”

磁共振耦合通过谐振电容匹配,让发射端和接收端线圈工作在相同频率(如6.78MHz或13.56MHz),实现“频率对焦”。形象地说,这类似于调频收音机:只有发射与接收频率一致时,信号才能清晰传递。通过共振,能量传输距离可扩展至数厘米,甚至穿透非金属障碍物。实验数据显示,优化后的共振系统效率可达70%以上,远超普通电磁感应方案。

但磁场共振并非万能。金属物体进入磁场时会产生涡流,导致发热甚至安全隐患。这就像微波炉加热金属餐具——能量被金属吸收而非传递。因此,现代无线充电系统需通过通讯协议动态调节功率。例如,充电前发射端会通过近场通信(NFC)或蓝牙与设备“握手”,确认电池状态、身份认证及所需功率,避免能量浪费。

从实验室到生活:技术落地的关键设计

实际应用中,无线充电系统需兼顾效率与安全。以手机无线充电为例,发射端将市电转换为高频交流电(通常100-205kHz),通过线圈产生磁场;接收端线圈感应电流后,经整流电路转为直流电为电池充电。整个过程依赖精密控制:功率过高可能引发过热,过低则充电缓慢。

仿真工具(如ANSYS)在此发挥了重要作用。通过模拟磁场分布、热效应等参数,工程师能优化线圈设计、屏蔽干扰,使充电效率提升20%-30%。这好比建筑师用3D模型测试建筑承重,避免实际施工后的结构风险。

未来展望:突破与挑战并存

当前无线充电技术仍面临三大瓶颈:距离、效率和标准化。实验室已出现远距离射频充电(如5米传输),但效率不足10%;而行业标准(如Qi协议)虽统一了基础规范,但大功率设备(如电动汽车)的协议仍待完善。

可以预见,随着材料科学(如超导线圈)和智能控制算法的发展,无线充电将逐步摆脱“接触式”束缚,走向真正的空间自由化。到那时,或许房间本身就是一个充电场,电子设备随时随地被“隐形能量”滋养——这或许才是法拉第电磁感应定律最浪漫的现代诠释。

上一篇:华为无线充电宝怎么用不了了

下一篇:没有了

二维码扫一扫

二维码扫一扫

诺芯盛备案号:粤ICP备2022029173号-3 热销型号:20w无线充电模块 车载无线充电模块 鼠标无线充电模块 充电宝无线充二合一模块