发布时间:2025-07-14编辑:无线充模块浏览:0次

无线充电技术正逐渐渗透到我们的日常生活中,从智能手机到电动工具,甚至电动汽车,其核心在于发射端与接收端之间的能量传递。要理解这一过程如何实现,首先需要拆解发射端的原理图设计及其背后的工作机制。

电磁感应:能量传递的桥梁

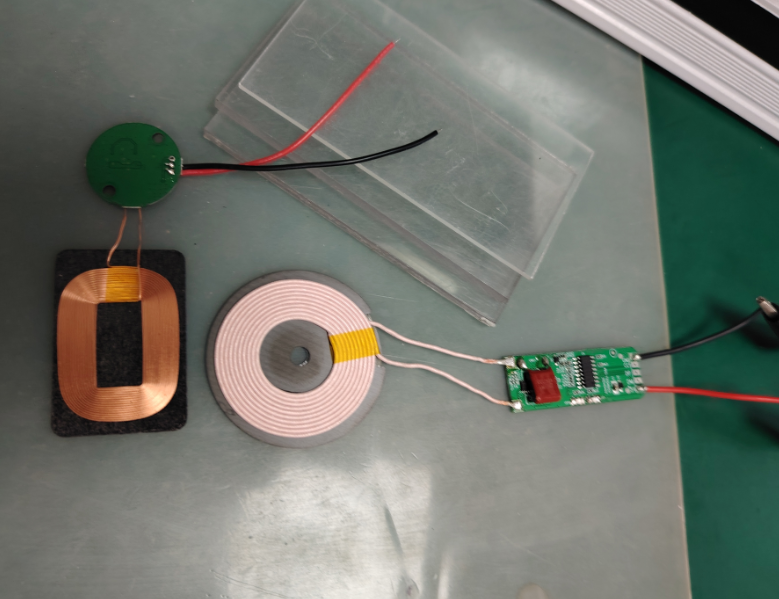

无线充电发射端的工作原理基于电磁感应,这一现象类似于两个无需直接接触的“能量舞者”。当发射线圈通入高频交流电时,周围会形成动态变化的电磁场。接收线圈一旦进入该磁场范围,便会切割磁感线产生感应电流,从而完成能量传输。这一过程的关键在于线圈设计——发射线圈通常由多股利兹线绕制而成,以减少高频电流下的集肤效应损耗,而接收线圈则需与发射端频率匹配,确保能量高效耦合。

电路架构:从电源到磁场

发射端的电路原理图可划分为几个核心模块。电源输入通常采用XT60接口,支持12~26V宽电压范围,兼容3S~6S锂电池组,为系统提供灵活供电方案。电能首先经过整流与滤波环节,将直流电转换为稳定的高频交流电(常见频率为100~205kHz),这一步骤由全桥或半桥逆变电路实现。随后,高频电流驱动LC谐振电路(由发射线圈与补偿电容组成),通过谐振提升磁场强度,将能量传递效率从基础的50%提升至70%以上。

协议交互:看不见的“握手”

为何无线充电需要通讯协议?想象一下,发射端如同一位谨慎的管家,必须确认接收端身份合法且位置合适,才会释放能量。Qi标准要求发射板通过调制电磁场幅度(ASK调制)与接收端交换数据,例如设备识别、功率需求反馈等。这一机制还能检测金属异物(如钥匙或硬币),避免其因涡流效应发热引发安全隐患。例如,当接收线圈偏移时,协议会触发功率调整或暂停充电,确保系统稳定。

动态调谐:应对复杂场景

实际应用中,发射端需实时适应负载变化。当手机电量较低时,接收端会请求更高功率,发射电路通过改变驱动频率或占空比响应需求,类似“智能水龙头”根据杯子大小调节水流。磁共振耦合技术进一步优化了这一过程,通过增加谐振线圈的Q值(品质因数),使能量传输距离从几毫米扩展至数厘米,同时降低对准精度要求。部分高端方案甚至集成多线圈阵列,通过扫描确定接收器位置,实现“随放随充”的自由度。

设计挑战与创新方向

尽管原理清晰,发射端设计仍面临效率、成本与兼容性的平衡。例如,高频开关器件(如MOSFET)的选型直接影响系统损耗,而EMI滤波电路需抑制电磁干扰,避免影响其他电子设备。近期研究聚焦于新型解调技术(如电流ASK解调),通过简化信号处理链路降低成本,同时提升充电稳定性。未来,随着氮化镓(GaN)器件普及,发射端有望实现更高频率与更小体积,进一步推动无线充电的泛在化应用。

从电路板上的每一个元件到用户手中的便捷体验,无线充电发射端的原理图凝聚了电磁学、电力电子与通信技术的智慧。下一次将手机轻放在充电板上时,或许你会想起这场无声却精密的能量之舞。

上一篇:诺芯盛@手机无线充电发热吗?

下一篇:没有了

二维码扫一扫

二维码扫一扫

诺芯盛备案号:粤ICP备2022029173号-3 热销型号:20w无线充电模块 车载无线充电模块 鼠标无线充电模块 充电宝无线充二合一模块