发布时间:2025-04-27编辑:无线充模块浏览:0次

在科技飞速发展的今天,手机无线充电早已从科幻概念走进日常生活。只需将手机轻轻放在充电板上,无需插拔线缆,电量便悄然增长。这背后隐藏着怎样的科学原理?让我们揭开这项技术的神秘面纱。

电磁感应:无线充电的基石

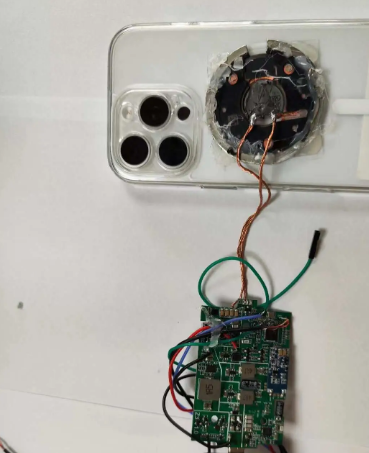

无线充电的核心原理是电磁感应,这一现象最早由法拉第在19世纪发现。简单来说,当电流通过线圈时会产生磁场,而变化的磁场又能在附近的另一个线圈中感应出电流。在手机无线充电场景中,充电底座内的线圈通入交流电,形成交变磁场;手机背盖内的线圈感应到磁场变化后,便会产生电流为电池充电。这个过程就像两个默契的舞者——底座线圈是领舞者,通过磁场的变化传递动作信号;手机线圈是跟随者,精准捕捉每一个节奏并转化为实际动作。

目前主流的Qi标准采用的就是这种电磁感应技术,其工作频率通常在100-205kHz之间。由于传输距离较短(通常小于5mm),充电时需要将手机与充电板紧密贴合,这种"若即若离"的特性被戏称为"最遥远的近距离恋爱"。

磁场共振:突破距离限制的进阶方案

当需要更远的充电距离时,科学家们开发出了磁场共振技术。这种方案让发射端和接收端的线圈调谐到相同频率,就像两个振动频率相同的音叉会产生共鸣。相比电磁感应,磁场共振能实现数厘米至数米的能量传输,且对位置对齐的要求更低。

不过这项技术目前仍面临挑战:能量转换效率会随距离增加而显著下降。就像用扩音器喊话一样,距离越远,声音越分散,接收到的信息就越模糊。实验室环境下,短距离共振效率可达90%,但当距离增加到1米时,效率可能降至50%以下。

无线电波与电场耦合:小众但潜力巨大

在特殊场景下,科学家还探索了微波辐射和电场耦合这两种"非主流"方案。微波传输类似于卫星电视信号接收,将电能转化为微波辐射,由手机端的接收器转换为直流电。虽然能实现远距离充电,但低效率(约20%)和辐射安全问题限制了其应用。

电场耦合则像两个平行板电容器之间的能量传递,利用高频电场而非磁场传输能量。这种方案对金属异物不敏感,适合嵌入家具表面,但同样受限于短距离传输。

无线充电标准的"三国演义"

当前市场存在三大主流标准:Qi、PMA和A4WP。Qi标准由无线充电联盟(WPC)制定,采用电磁感应技术,被苹果、三星等主流厂商采用,市场占有率超过80%。PMA标准与Qi类似但互不兼容,主要应用于部分美国市场。A4WP则主打磁场共振技术,支持多设备同时充电和更灵活的位置摆放。

这种标准割裂的局面就像不同制式的电源插头,用户需要确认设备支持的协议才能正常充电。不过随着Qi标准的强势崛起,未来有望实现"一统江湖"的局面。

效率与安全的平衡艺术

无线充电的实际效率通常在70-85%之间,比有线充电低10-15%。这部分能量主要损耗在电磁转换过程和发热上,就像用漏斗倒水时总会有少量液体粘附在壁上。为此,工程师们开发了动态调频技术——当检测到充电效率下降时,系统会自动调整工作频率,就像司机根据路况随时换挡以保持最佳油耗。

安全性方面,现代无线充电器都具备异物检测功能。当检测到钥匙、硬币等金属物体时,会自动停止供电,避免过热风险。这种保护机制就像智能门锁,只对"认证通过"的设备开放能量传输通道。

未来:从充电板到无处不在的能量场

前沿实验室正在探索"空间充电"技术,通过在房间内布置多个发射线圈,实现"走进房间即充电"的无感体验。这就像Wi-Fi取代网线一样,未来我们或许会进入"无尾化"时代——电子设备彻底摆脱充电接口。

从电磁感应到磁场共振,从单一设备到多设备协同,无线充电技术正在经历从"有线替代品"到"能源新生态"的蜕变。当某天回顾这个插拔数据线的时代,或许会像现在我们看待转盘电话一样充满怀旧感。技术的进步,正以这种润物细无声的方式,重塑着我们的生活方式。

上一篇:无线充电的原理

下一篇:无线充电台灯怎么使用的?

二维码扫一扫

二维码扫一扫

诺芯盛备案号:粤ICP备2022029173号-3 热销型号:20w无线充电模块 车载无线充电模块 鼠标无线充电模块 充电宝无线充二合一模块